こんにちは。タムラゲン (@gensan) です。

3月23日から25日にかけて、妻と一緒に、境港と松江に行ってきました。水木しげる先生と小泉八雲にまつわる場所を中心に観光するのが目的でした。

3月23日(日)

出発・境港へ

午前10時、妻と一緒に、自家用車で出発。

天気は晴れでした。先週までは寒気が続いていましたが、心地良い陽気でしたので幸先の良いスタートとなりました。

途中のコンビニで、おにぎりとお茶を購入して簡単な朝食を車中で済ませました。その後は、瀬戸中央自動車道で瀬戸大橋を渡り、高速道路で岡山県を縦断して鳥取県に入りました。

北上するにつれて、高速道路の端や山の斜面にまだ雪が積もっているのが見えて驚きました。

午後1時過ぎに境港市に入りました。『ゲゲゲの鬼太郎』のキャラでラッピングされたバスが走行しているのを見て、水木しげる先生の故郷に遂に到着したのを実感しました。

水木しげるロード、かにじまん

午後2時頃、水木しげるロードに到着しました。

昼食がまだでしたので、かにじまん にてサーモン丼を食べました。

ふんだんに盛られている新鮮なサーモンが美味しいのは勿論、蟹の脚が入ったお汁がお代わり自由というのも非常にお得です。

水木しげる記念館

午後3時頃、水木しげる記念館に入館しました。

2024年4月にリニューアルオープンしたそうです。私は境港に来るのは初めてでしたが、妻は家族旅行で訪れたことがあるので、リニューアル前の記念館を覚えていました。

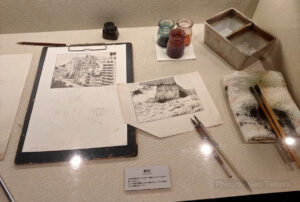

館内は水木しげる先生の人生を辿りながら先生の作品を紹介してくれます。(館内は企画展示室を除き写真撮影が可能です)

第1章「境港のしげる少年」

1922年3月8日、水木しげる先生(本名・武良茂)は、大阪で誕生。生後まもなく母親とともに鳥取県西伯郡境町入船町に帰郷します。小学生の頃には独学で絵を描きはじめた水木少年は、公民館で個展を開催して、地方版「毎日新聞」に「天才少年画家」と書かれたほどの腕前だったそうです。15歳で大阪に出た後は、職を転々としながらも、画家を目指して絵に励みます。当時の作品の中では、童話をモチーフにした習作が特に目を引きました。後の妖怪漫画とは全く異なるメルヘンな水彩画の美しさに満ちていました。

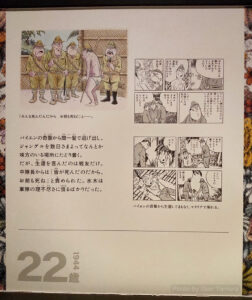

第2章「水木しげると戦争」

1943年3月に召集された21歳の水木先生は、鳥取連隊に入営後、敗戦までの2年数ヶ月を軍隊で過ごすことになります。パプアニューギニアのニューブリテン島に送られた水木先生は、ラバウル近郊にて陣地の構築作業などを命じられますが、生来ののんびりとした気質のため、古兵たちから日常的にビンタなどの体罰を受けます。そんな理不尽な環境の中、島の先住民との交流が唯一の楽しみだったそうです。

1944年、水木先生は、分遣隊の一人として最前線のバイエンへ派遣されます。敵の襲撃を受けて部隊が全滅してしまい、たった一人生還します。ですが、中隊長からは部隊の仲間たちと共に死ななかったことを罵倒されます。

水木先生はマラリアを発症した上に、敵の空爆を受けて負傷した左腕まで失ってしまいます。1945年、ナマレの野戦病院へ移され、8月の敗戦を迎えます。そして、翌1946年3月、ようやく帰国できました。

記念館全体の展示の中でも、水木先生の戦争体験は特に強い印象を残します。日本軍の中で蔓延する古兵による虐待や、死と隣り合わせの戦場という苛烈極まりない戦争体験は、その後の水木先生の人生や作品にも大きな影を落としました。

ズンゲン支隊の玉砕を題材とした長編漫画『総員玉砕せよ!』は、上官の見栄のために兵たちに無駄死にを強要する日本軍の非合理性・非人間性が余すところなく描かれていて、水木先生の戦記漫画の代表作の一つとなりました。

「ぼくは戦記物をかくとわけのわからない怒りがこみ上げてきて仕方がない」と、文庫版あとがきに書いているように、先生の戦争に対する激しい憤りが込められた鬼気迫る作品です。

第3章「そして漫画家に」

敗戦後、帰国した水木先生は、鮮魚販売、輪タク、アパートの大家を経て、1951年に紙芝居作家「水木しげる」としてデビューします。やがてテレビの普及によって紙芝居の時代が終焉を迎えたので、1958年に水木先生は上京して貸本漫画家としてデビュー。『墓場鬼太郎』『悪魔くん』『河童の三平』を発表します。

1961年、水木先生は、飯塚布枝さんと結婚します。数年後、講談社からの依頼で『別冊少年マガジン』に『テレビくん』が掲載されたことがきっかけで、それまで経済的に困窮していた先生は一躍売れっ子漫画家になりました。1966年には、自宅を改装して水木プロダクションを設立します。

第4章「水木しげるの漫画ワールド」

『ゲゲゲの鬼太郎』『悪魔くん』『河童の三平』シリーズの原稿が紹介されています。特に目を引くのは、鬼太郎が誕生する第1話が様々な媒体に掲載される度に何度も描き直されていたことです。

他にも、エッセイ・自伝、伝記・評伝、児童向け、短編・風刺もの、といった多種多彩なジャンルの作品も紹介されていて、改めて水木先生の旺盛な創作意欲に圧倒されました。

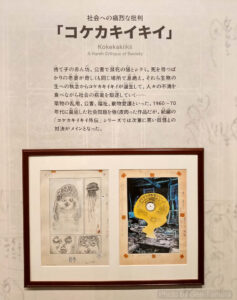

どの作品も面白そうですが、個人的に興味を抱いたのは、公害などの社会問題を描いた「コケカキイキイ」です。いつか全編読んでみたいです。

第5章「水木しげるが描いた妖怪たち」

河童や一反木綿などお馴染みの妖怪たちのイラスト集です。不気味でありながらどこか愛嬌のある妖怪の魅力は勿論、点描を駆使した背景の精緻な描写に舌を巻きます。

第6章「水木しげるの言葉」

水木先生の名言集です。どの言葉も、先生ならではの説得力があります。そして、個人的に強く共感したのは、やはりこの言葉です。

戦争の地獄を身をもってくぐり抜けてきた水木先生だからこそ重く響きます。2015年11月30日に先生がお亡くなりになって今年で10年。今も世界中で戦火が絶えず、日本でも戦争の恐ろしい歴史を歪曲しようとする勢力が少なくない現状を、天国の水木先生はどんな気持ちで見つめているのでしょうか。

退館前にミュージアムショップにて、記念館公式ガイドブックを購入しました。

夢みなと公園、ホテルアクシス

その後、時間が余ったので、午後6時過ぎに夢みなと公園まで足を延ばしました。公園の駐車場で停車して少し休憩するつもりが二人で爆睡してしまいました(笑)

午後8時頃、ホテルアクシスにチェックイン。荷物を部屋に残して外出。すし弁慶にて夕食を食べました。中々美味しかったです。その後、ホック昭和町店、TRIAL米子大谷店、ウェルネス角盤店を回り、お茶や翌朝の朝食を購入してホテルに戻りました。

3月24日(月)

午前9時頃、起床。ホテルの室内で朝食を食べました。午前10時にチェックアウト。

米子市美術館

午前10時半頃、妻の希望で、米子市美術館へ行き、開催中の「MINIATURE LIFE 展 2 田中達也 見立ての世界」を鑑賞しました。

ミニチュア写真家・ミニチュア作家である田中氏の作品は、日常生活の様々なものとミニチュアの人形を組み合わせて全くの別世界に見立てたもので見ていて楽しいです。作品は勿論、遊び心あふれる題名の駄洒落センスに脱帽でした。

水木しげるロード

午前11時半頃、再び水木しげるロードに行きました。昨日よりは時間をかけて一軒一軒のお店を見て回ることができました。妖菓堂にて、鬼太郎もなか を購入しました。

かぐら旅館(現在閉業)の前の歩道にアオサギが立っていました。

近くを自動車が通っても身動ぎもしませんでした。私がゆっくり近付いても、殆んど反応しませんでしたので、人慣れしているのかもしれません。

その内、天気予報通りに雨が降り出しましたので、昼食にすることにしました。

旨いもんいちば 海月丸

午後1時頃、旨いもんいちば 海月丸にて、妻は漬け丼、私は油そば定食を食べました。

実は、インスタント以外の油そばを食べるのは初めてでした。市販の油そばよりまろやかな味わいで、ボリュームもあり、非常に食べ応えありました。

日本庭園 由志園

食後、大根島へ移動しました。島へ向かう途中、いつの間にか江島大橋を渡っていました。テレビのCMで一躍有名となった「ベタ踏み坂」ですが、実際に走行してみると、意外とあっさり渡れたので拍子抜けしました。やはり、黒澤映画のように望遠レンズの圧縮効果によるインパクトが絶大だったのでしょう。

大根島に入り、午後2時頃、妻の希望で、日本庭園 由志園に入園しました。

由志園は、評判通り広大な庭園でした。まだ殆んどの花が開花前でしたが、小雨が降る中の庭園は風情がある眺めでした。

一通り見終えて駐車場に戻る頃には、雨も上がり晴れてきました。

小泉八雲記念館

午後3時半頃、今回の旅行の一番の目的地である小泉八雲記念館に入館しました。

八雲の曾孫である小泉凡氏が館長を務める小泉八雲記念館は、新聞記者、紀行文作家、随筆家、小説家、日本研究家として活躍した小泉八雲の人生とその作品を紹介してくれる博物館です。2016年7月にリニューアルオープンして、より充実した内容となりました。

小泉八雲の出生名は、パトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn) です。1850年6月27日、ギリシャ西部のレフカダ島にて生まれました。父親はアイルランド出身の軍医チャールズで、母親はギリシャのキシラ島出身のローザでした。当時はアイルランドの独立前でしたので、ハーンの国籍はイギリスでした。

幼いときにアイルランドに移住。父の海外赴任中、慣れぬ土地で母は精神を病み帰国、そして離婚。両親を殆ど会うことのなかったハーンは、父方の大叔母に育てられますが、厳格なカトリックの教えには馴染めませんでした。大叔母の破産後、北米に移民したハーンは困窮しつつもジャーナリストとして認められていきます。

1890年、かねてより日本に憧れていたハーンは、来日後すぐに出版社との契約を打ち切り、英語教師として島根県尋常中学校に赴任します。その後も、熊本の第五高等学校 (現・熊本大学)、東京帝国大学 (現・東京大学)、早稲田大学で教師として活躍します。

来日後の私生活では、1891年に住み込み女中として雇っていた小泉セツと惹かれ合い、同年、長男・一雄が誕生します。1896年、セツと正式に結婚して、日本に帰化したハーンは「小泉八雲」と名乗ります。1897年、次男・巌が誕生。1899年、三男・清が誕生。1903年、長女・寿々子が誕生。

1904年9月26日、心臓発作で他界。享年54歳でした。

小泉八雲と『怪談』については、私も子供の頃から様々な媒体を通して知っていましたが、個人的に興味を持つようになったきっかけは、小林正樹監督の映画『怪談』(1965) です。

因みに、2003年に発売された『怪談』DVDの特典映像「怪談の面影~小泉八雲の残したもの~」の中では、リニューアル前の記念館も見れます。

記念館の展示室1は、小泉八雲の生涯を編年で紹介しています。シンシナティ時代にハーンが執筆した記事や、ハーンが来日した際に持っていたボストンバッグやトランク、愛用していたシャツや帽子、特注の机と椅子などが多数展示されていました。

展示室2は、八雲の事績や思考の特色を、「再話」「クレオール」「いのち」など8つの視点から紹介します。「再話」コーナーでは、八雲の作品の朗読も聴けます。松江市出身の二人、俳優・佐野史郎の朗読と、ギタリスト・山本恭司による音楽です。

展示室3では、企画展のコーナーです。私達が訪れたときは、「小泉セツ - ラフカディオ・ハーンの妻として生きて」が開催中でした。

八雲については有名ですが、その妻セツについては意外と知らないことが多いです。又、今年の秋から放送予定のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主人公もセツをモデルにしているということもあり、私と妻もこの企画展を特に興味深く見ました。

1868年2月4日、小泉セツは松江の士族の娘として生まれました。父方も母方も名家でしたが、明治の日本が近代化していく中、武士階級の大多数は没落していき、セツの実家も彼女が養女に出た稲垣家も生活は困窮しました。

1891年、来日したラフカディオ・ハーンの生活の世話をする住み込み女中としてセツは雇われます。周囲の偏見をものともせず、二人は惹かれ合います。やがて二人の間に子供ができて、ハーンは小泉八雲として帰化したのは、前述の通りです。

幼い頃から物語を聴いて育ったセツは、八雲に数多くの物語や怪談を語って聴かせることによって、数々の名著が生まれました。(幼い頃に物語を聞いて育った八雲とセツは、同じく幼い頃に「のんのんばあ」から妖怪の話を聞いて育った水木しげる先生とも似ているような気がします)

1904年に八雲が心臓発作で急逝した後、未亡人となったセツと4人の子供たちを、ハーンの友人や親戚が親身に支援してくれました。晩年は趣味の謡曲や茶道の稽古もできるほど穏やかに過ごせました。1932年2月18日、セツは、亡夫と暮らした新宿の家で、孫たちに見守られながら逝去。享年64歳。八雲とセツは、雑司ヶ谷霊園にて眠りについています。

小泉八雲を内助の功で支え続けたセツの人生は、経済的に困窮した生活や最初の結婚の破綻など、ハーンと同様に波乱万丈でした。似たような苦境を乗り越えた二人だからこそ、終生仲睦まじい夫婦であり続けたのかもしれません。

北米で異人種間の結婚が違法だった時代に黒人女性と結婚したハーンのように、セツも幼い頃に異邦人を恐れなかったそうです。人種や国籍、文化が異なっていてもお互いを尊重し合う八雲のオープンマインド(開かれた精神)は、21世紀になっても世界的に偏見や差別が残る今だからこそ見直されるべきだと思います。

企画展「小泉セツ - ラフカディオ・ハーンの妻として生きて」は、2025年6月8日(日) まで開催中です。【5月19日 追記】第2期の開催が決定しました!会期は、2025年6月13日(金) から 2026年9月6日(日) までです。

2階への怪談、もとい階段の壁には八雲の家族の写真の外に、企画展に因んでセツの言葉も展示されていました。

2階のライブラリーには、小泉八雲の著書や彼に関する数多くの書籍が収蔵されていました。私が初めて読んだ『怪談』が収録された『小泉八雲集』(新潮文庫) も、勿論ありました。

本棚の一番上の棚には、映画『怪談』のクライテリオン盤レーザーディスクも飾られていました。

ライブラリーでは、検索システムが用意されたパソコンで、八雲の作品やゆかりの地を調べることもできます。又、松江に縁のあるCGクリエイター、映像作家のFROGMAN氏による短編アニメも視聴できます。氏による人気アニメ『秘密結社鷹の爪』のキャラが演じることによって八雲とその作品について楽しく学ぶことができます。

退館時に、企画展の図録と『思ひ出の記』を購入しました。

小泉八雲旧居(ヘルン旧居)

次に、記念館の隣にある小泉八雲旧居に入館しました。松江ではハーンは「ヘルン」という呼び名も定着していますので、この旧居も「ヘルン旧居」とも呼ばれることがあります。

1891年、八雲とセツは、当初住んでいた宍道湖岸の借家では手狭になったこともあり、二人で旧松江藩士の根岸家の屋敷に転居しました。庭付きの武家屋敷に住みたいという八雲の希望通りの住まいでした。

八雲とセツがこの屋敷で過ごしたのは1891年6月から11月までの半年足らずでしたが、八雲の特にお気に入りの場所でもあったそうです。国から史跡に指定されていますので、当時から130年以上経った今も、美しい状態で保存されています。

ぢげもん、松江ニューアーバンホテル、宍道湖

その後、松江城のお濠端にある松江ごころ内にある土産店「ぢげもん」にて、妻はうめサイダー、私はゆずサイダーを購入して一息つきました。

午後5時半過ぎ、松江ニューアーバンホテルにチェックイン。荷物を部屋に残してホテル周辺を二人で散策しました。

風が吹きすさぶ宍道湖大橋を歩きながら、夕陽を撮ろうとしましたが、黄砂の影響なのか霞んでいました。

それにしても、眼前に広がる海のような宍道湖の雄大な景色は圧倒的でした。

橘屋、クーランデール

日没後、午後7時頃、橘屋にて、三品そばを食べました。

コシのある出雲蕎麦とまろやかな出汁でした。

午後9時、松江駅の近くのカフェ Courant d’air クーランデールにてデザート。

妻はアールグレイとストロベリーケーキ、私はカフェオレとモンブラン。

午後10時過ぎ、ホテルに戻りました。

3月25日(火)

レストラン スカイビュー キャンドル

午前8時、起床。午前8時半、本館9階のレストラン スカイビュー キャンドルで朝食を食べました。

雄大な宍道湖の眺めは絶品です。朝食も、宍道湖産のしじみの味噌汁、島根の生ハチミツなど美味しいメニューが揃っていましたので、私も妻も大いに満足しました。食後、午前10頃にチェックアウト。

足立美術館

午前10時半過ぎに、妻の希望で、足立美術館に行きました。

偶然にも、美術館がある安来市は、水木しげる先生の奥様である武良布枝さんの故郷でもあります。

足立美術館は想像以上に広く、横山大観の作品や北大路魯山人のコレクションが所狭しと展示されていました。

妻も楽しみにしていた上村松園の作品がこのときは展示されていなかったのが残念でしたが、庭園の眺めは良かったです。

その後、松江市に戻り、午後1時前に再び小泉八雲記念館に入館。小泉八雲旧宅も、この日は窓が全開でしたので、風通しが良く、昨日より心地よく感じられました。

珈琲館 湖北店

午後2時半頃、珈琲館 湖北店にて軽食。

妻は紅茶、私はコーヒー。クラブハウスサンドを二人で分けました。

珈琲館から見る宍道湖の眺めも海のように壮大でした。

帰路

午後4時、再び松江駅へ移動。妻が買い物を済ませた後、午後5時前に岡山へ向かいます。来たときの高速道路を南下。少し汗ばむほど気温も上がっていましたが、大山の山道は一昨日と同じように雪が残っていました。

午後8時、ロイヤルホスト倉敷店に到着。

妻はチキングリルスペシャル、私はポークステーキスペシャル。旅の締めくくりに相応しい夕食となりました。

その後、瀬戸大橋を渡って香川県に戻り、午後11時前に帰宅しました。二泊三日、約61時間の間に、非常に充実した時間を妻と過ごせました。

今回の旅行では見逃した箇所も数多くありますので、いつか境港や松江を再訪して水木先生や八雲の更に奥深い妖怪と怪談の世界を観てみたいと思います。

観光地一覧

● 「水木しげる記念館」

● 「夢みなと公園/SANKO夢みなとタワー | 米子観光ナビ [米子市観光協会]」

● 「米子市美術館 -Yonago City Museum of Art」

● 「江島大橋(ベタ踏み坂) | しまね観光ナビ|島根県公式観光情報サイト」

● 「日本庭園【 由志園 】公式サイト|牡丹と高麗人蔘の里」

● 「小泉八雲記念館 | Lafcadio Hearn Memorial Museum」

● 「国指定史跡 小泉八雲旧居(ヘルン旧居) | Lafcadio Hearn’s Former Residence」

● 「足立美術館|ADACHI MUSEUM OF ART」

コメント