こんにちは。タムラゲン (@GenSan_Art) です。

イラスト:タムラゲン Illustration by Gen Tamura

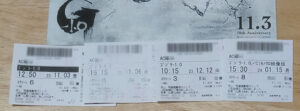

地元の劇場にて『ゴジラ-1.0』を、公開初日の11月3日(金)と11月6日(月)に、妻と一緒に鑑賞しました。期待以上の出来で、非常に見応えがありましたので、あれこれ思ったことを綴ってみます。

尚、この記事には『ゴジラ-1.0』の結末などネタバレが含まれていますので、未見の方は映画をご覧になってから読まれることをお勧めします。

『ゴジラ-1.0』について

ゴジラ-1.0(ゴジラ マイナスワン)

Godzilla Minus One

2023年11月3日 公開

TOHOスタジオ・ROBOT 制作

東宝 製作・配給

カラー、125分

スタッフ

監督・脚本・VFX:山崎貴

音楽:佐藤直紀

製作:市川南

撮影:柴崎幸三

照明:上田なりゆき

美術:上條安里

録音:竹内久史

特機 – 奥田悟

VFXディレクター:渋谷紀世子

編集:宮島竜治

音響効果:井上奈津子

選曲:藤村義孝

衣裳:水島愛子

助監督:安達耕平

キャスト

敷島浩一:神木隆之介

大石典子:浜辺美波

水島四郎:山田裕貴

橘宗作:青木崇高

野田健治:吉岡秀隆

太田澄子:安藤サクラ

秋津淸治:佐々木蔵之介

堀田辰雄:田中美央

予告篇

公式サイト

『ゴジラ-1.0』を見て、あれこれ思ったこと

7年ぶりの国産ゴジラ映画

正直に言うと、山崎貴の過去の映画に対する私の感想は少し複雑なものでした。

『ALWAYS 三丁目の夕日』三部作は昭和30年代を過度に甘く描いていたことに違和感を覚えましたし、この他にも『BALLAD』や『SPACE BATTLESHIP』など、やたら横文字を使った題名も気に入りませんでした。その上、百田尚樹のような極右作家の小説を二度も映画化していたので、余計に反感を抱いていました。

その気持ちに変化が生じたのは、妻に誘われて『アルキメデスの大戦』(2019) を見に行ったときでした。百田の原作を映画化した監督とは思えないほど真摯な反戦の思想が込められた作劇に感心しました。その後、テレビ放送で見た『DESTINY 鎌倉ものがたり』(2017) も、見応えのある作品でした。

そして、久方ぶりの国産ゴジラ映画の監督に山崎貴が決定したときは、最適な人選だと思いました。7年前に日本中を震撼させた『シン・ゴジラ』(2016) の次作を撮るのは容易ではないと山崎自身も語っていたそうですが、『ゴジラ-1.0』は予告篇の短い映像を見ただけでも十分に期待できそうだと思いました。

ですから、公開前には極力前情報を遮断して、公開初日には見終えるまで旧Twitter(現X)を開きませんでした。『シン・ゴジラ』を公開翌日に見に行ったときも前情報に触れないようにしていましたが、映画館のロビーで待っている間に不覚にもTwitterを開いてしまったために、巨大不明生物の演者が某狂言師であることを知ってしまった苦い思い出がありましたので、今回は徹底しました。

結論から先に言えば、『ゴジラ-1.0』は劇場で見る価値が十二分にありました。公開初日にネタバレなしで見れて本当に良かったです。『シン・ゴジラ』とは別の意味で見応え満点の力作で、私の中では歴代ゴジラ映画前作中でも五指に入る出来でした。

先ず、最も肝心なVFX(特撮)に関しては、山崎貴が監督に決定した時点で心配ないと思っていました。日本でもVFXに長けた稀有な映画監督の一人ですし、白組がこれまで培ってきた技術を投入した映像は、期待以上のクオリティでした。

『ゴジラ1985』や『ゴジラ2000 ミレニアム』(1999) のような駄作が北米で上映される度に悔しい思いをしてきたことを振り返ると、ハリウッド版ゴジラにも引けを取らない迫力ある国産ゴジラ映画が誕生したことは感慨深いです。

今作のゴジラ

『ゴジラ-1.0』のゴジラの姿が発表されたときに最初に思ったのは、意外と正統派なゴジラだなということでした。

そう思った一番大きな要因は、VSシリーズのゴジラのような精悍な顔付きだからです。勿論、当時より遥かに大柄でマッチョな肉体から獰猛な印象を受けますが、それほどゴジラの最大公約数的なイメージから逸脱したものではありませんでした。

逆に言えば、前作『シン・ゴジラ』のゴジラが如何にシリーズ前作中でも際立って異形の存在であったかを改めて実感しました。

『ゴジラ-1.0』のゴジラを「意外と正統派なゴジラ」と思いましたが、実際に本編を見ると外見の印象を遥かに凌駕する凄味がありました。

物語の冒頭、深夜の闇の中から呉爾羅(ゴジラの前身である恐竜)が大戸島の守備隊基地に乱入してくる描写に先ず驚かされました。『ジュラシック・パーク』(1993) の恐竜のように捕食こそしないまでも、次々と整備兵を踏み潰したり、噛みくわえて放り投げたりする呉爾羅はスピルバーグ映画にも匹敵する衝撃でした。過去の『ゴジラVSキングギドラ』(1991) に登場したゴジラザウルスの牧歌的な描写を振り返ると、『ゴジラ-1.0』は冒頭から既にハリウッド並みの見せ場を実現していると実感しました。

又、『ゴジラ-1.0』は、意外にもゴジラ以外の怪獣が一切出てきませんでした。1984年の『ゴジラ』にはショッキラスが、1998年のイグアナ映画では巨大イグアナの大量の子供が、2014年の『GODZILLA ゴジラ』ではムートー (M.U.T.O.) が出てきたように、題名がゴジラのみでも登場怪獣がゴジラ一体というのは、1954年の『ゴジラ』と『シン・ゴジラ』と今回の『ゴジラ-1.0』の三本のみです。

『シン・ゴジラ』が次々と形態を変化させることで一体のゴジラでも複数の怪獣のような見せ方をしていたのに対して、今作のゴジラは巨大化して直立姿勢になった以外は殆ど姿は変わらず、最後までゴジラのみで見せ切った作劇も見事でした。

核実験で呉爾羅は身長50mのゴジラへと怪獣化します。

ゴジラが海上で艦船を沈め、銀座を破壊する一連の見せ場は、まるで現実のようにリアルな映像の連続で目を見張りました。シン・ゴジラが人類など眼中にないような超然とした存在だったのに対して、今作のゴジラは明確な殺意を持って人類を襲っている描写が続くので、最後までハラハラさせられました。殺意の高さでは『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』(2001) の白目ゴジラさえ上回っていたと思います。

大石典子が乗った電車をゴジラがくわえるのが初代ゴジラのオマージュであるのは一目瞭然ですが、半壊した車両の中で典子がぶら下がるのは『キングコング対ゴジラ』(1962) の浜美枝みたいでした。旧Twitterではトム・クルーズの映画みたいだという指摘もありましたが(笑)

それはさておき、ゴジラの脅威の中でも圧巻なのが熱線です。『シン・ゴジラ』も東京駅周辺を火の海にする破壊力で日本全土を恐怖のドン底に叩き込みましたが、今作のゴジラの熱線も引けを取りません。国会議事堂前の戦車隊にめがけて放った熱線が東京都の中心に巨大クレーターが出来るほどの大爆発を起こします。周辺の建物を木っ端みじんに吹き飛ばし、空を覆いつくすキノコ雲を前に咆哮するゴジラは、歴代ゴジラの中でも最高レベルの破壊神でした。

敗戦直後という時代設定

『ゴジラ-1.0』は、1945年の太平洋戦争末期から1947年という時代を舞台にしています。『ゴジラVSキングギドラ』で23世紀の未来人のタイムマシンで1944年のマーシャル諸島へタイムスリップするという描写を除けば、第一作の『ゴジラ』の1954年よりも前というゴジラ映画史上最も過去を時代設定にしています。

戦後から経済成長期にかけての昭和が好きな山崎貴らしい時代設定です。企画・プロデュースの山田兼司が「『シン・ゴジラ』は、現代を舞台にしたゴジラ映画がやるべきことをもれなくやり尽くした」と語ったように、意図的に『シン・ゴジラ』から大きく離れた作品世界として山崎貴の得意な土俵を選択したのは正解だったと思います。

敗戦直後の日本が最も脆弱だった時期に襲来したゴジラにどう立ち向かうのか、という基本構想はあらゆるメディアで紹介されています。又、パンフレットに掲載された山崎のインタビューによると、巡洋戦艦「高雄」や戦闘機「震電」を登場させたかったことも、この時代を選んだ理由だそうです。

ところで、旧Twitterでの他の人の感想に目を通すと、敷島浩一が復員してからゴジラ再登場までの敗戦後の描写がだれるなど声が幾つかありましたが、個人的にはそれほど気にはなりませんでした。

戦争で生き延びたことに対する自責の念に苦しみ続ける敷島と、空襲のときに他人から託された赤子(明子)と共に生き抜こうとする典子、そして最初は呆れつつも二人を支える太田澄子のドラマは、ベタでご都合主義な展開かもしれませんが、それなりに見応えはあります。

敗戦直後の焼け跡や荒ら家が、月日の経過と共に少しずつ綺麗な家になっていき、登場人物の身なりや生活が徐々に改善されていく過程も、セットの変化で丁寧に描かれています。

又、旧Twitterでは登場人物の演技が大袈裟すぎるという声もありました。確かに、普通のドラマの枠内でしたら、佐々木蔵之介を筆頭に演技が過剰に映ったかもしれません。ですが、これはゴジラの映画です。しかも、歴代でも最恐レベルで凶暴なゴジラが大暴れする世界ですので、そうした異常事態の中では、登場人物の多くが日常より激しい言動になっても不思議はありません。

それに、『ALWAYS 三丁目の夕日』の甘ったるい昭和ノスタルジーと比べれば、今回の人間ドラマは山崎貴の映画としては随分と抑制の効いた演出と音楽でした。

特に、主人公の敷島浩一を演じた神木隆之介が見せる表情は、私が知っている限りでは初めて見るような重みを感じさせました。特攻から逃げ延びたことに加えて、大戸島で整備兵たちがゴジラの犠牲になったことに対する自責の念と、銀座を蹂躙した上に典子まで犠牲にしたゴジラに対する激しい憎悪を見事に演じていました。

又、吉岡秀隆がパンフレットのインタビューで語っていたように、第一作の『ゴジラ』で山根博士を演じた志村喬は『男はつらいよ』(1969) では満男の祖父を演じていましたし、本多猪四郎が黒澤明の演出補佐をした『八月の狂詩曲』(1991) にも吉岡が出演していたのは確かに「不思議な縁」だと思います。

『ゴジラ-1.0』の人間ドラマに賛否両論あるのは分かる気がしますし、批判する人の意見も一理あると思います。同時に、過去のゴジラ映画には今作とは比較にならないほどに酷いドラマの作品もあったことを思えば、今作の人間ドラマはゴジラ映画としては非常に良く出来た方ではないでしょうか。

戦争に対する姿勢

山崎貴は、『ゴジラ-1.0』で反戦を伝えたかったことを旧Twitterで書いていました。

ちゃんと反戦が伝わって嬉しいです https://t.co/TphPrLMfVI

— 山崎貴 Takashi Yamazaki (@nostoro) October 18, 2023

事実、戦時中から戦後に至るまで日本という国が国民の生命を粗末に扱ってきたことに対する憤りが全編に満ちています。

冒頭で、大戸島守備隊基地の整備員の一人が、戦場で死ぬという命令を守ったところで戦争の結果は変わらない、と特攻から逃げた敷島に理解を示します。

戦後、機雷撤去の仕事を始めた敷島は、自分も戦場で手柄を立てたかったとぼやく水島四郎に「本気で言っているのか」と怒りを露わにします。

日本は武装解除され、旧ソ連を刺激したくない米軍も軍事的な行動を取らないため、重巡洋艦・高雄が戻るまでの間、敷島たち民間人に足止めが要請されます。しかも、高雄がゴジラに沈められた後も、責任逃れのために国民にゴジラの脅威を伝えない日本政府に対して、秋津淸治は「情報操作はこの国のお家芸だ」と憤ります。

そして、野田健治は太平洋戦争では、兵站軽視による大量の餓死者、脱出装置すら無い戦闘機、特攻など、日本軍の愚行に対する反省から、海神作戦では誰一人として犠牲者を出さないことを宣言します。

主要な登場人物のこうした言動から、『アルキメデスの大戦』を撮った山崎貴の戦争反対の意図を誰もが受け取れる筈です。

と、同時に、百田尚樹のような極右作家の原作を二度も映画化した山崎貴なので、登場人物の言動とは裏腹に、戦闘機や戦艦そして特攻に対してヒロイズムのような感情を抱いているのではと思わせるような映像が所々に見え隠れします。

高雄や震電を登場させたかったという動機で『ゴジラ-1.0』の時代設定を敗戦直後の日本にしたように、戦艦や戦闘機を魅力的に見せようとする山崎の並々ならぬこだわりが感じられるリアルな映像でした。

又、ゴジラが人類に害を及ぼすのみの存在となっていることによって、戦争とは人間によって起こされる愚行であるという事実がぼやけるような危惧もあるのではないでしょうか。評論家の佐藤健志は著書『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』で、第一作の『ゴジラ』には戦争中の日本がアジア諸国にしてきた侵略行為に対する反省がないと批判していましたが、第一作以上に戦争の影響を直接的に描いた『ゴジラ-1.0』にもそうした批判が当てはまるのか悩んでしまいます。

だからと言って、山崎が『ゴジラ-1.0』に込めた反戦のメッセージは微塵も揺るがないと思います。

黒澤明と宮崎駿が戦争に強く反対していたのと同時に、黒澤は武士の世界に、宮崎は戦闘機や戦車に惹かれていたようなものです。

『ゴジラ-1.0』を見る前は、武装解除された日本で民間人のみでゴジラのような怪獣とどのように戦うのか皆目見当が付きませんでした。うっかり自衛隊などの軍事増強の正当化にでもされるのでは、と内心冷や冷やしていました。

幸い、そういった懸念は杞憂でした。

野田が発案した海神作戦とは、フロンガスで包んだゴジラを急激に深海に沈めた直後に浮袋で急浮上させ、水圧の急激な変化でゴジラを駆除しようとする二段構えの作戦です。深海から来たゴジラを海水の力で葬ろうとするこの意表を突いた発想には心底感心しました。

海神作戦で海面に浮上したゴジラは急激な水圧の変化で眼球が飛び出しそうになってはいたものの致命傷には至りませんでした。熱線を吐こうとする絶体絶命の瞬間、敷島が震電をゴジラの口内に突っ込ませて、ゴジラの頭部を木っ端微塵に爆破します。

震電を操縦する敷島がゴジラの口に突撃する場面は、特攻の再現と称賛かと思いきや橘宗作が改造してくれた脱出装置によって生還します。

水島が多数の漁船を応援に連れてきてくれたおかげで、浮袋を食い千切ったゴジラを海面まで引き上げることが出来て、その結果、敷島によるとどめの一撃が出来たのですから、誰一人欠けることなく全員が協力したことによって海神作戦は成功したのです。

野田が語ったように、海神作戦は旧日本軍の愚行に対するアンチテーゼとして描かれています。過度な軍事力に頼るのではなく、科学的な発想で立ち向かうところに『シン・ゴジラ』と同様に好感が持てました。むしろ、米軍がゴジラ攻撃に協力してくれる点がご都合主義だった『シン・ゴジラ』よりも、いざという時に米軍が守ってくれないという点は(時代背景が異なるとは言え)『ゴジラ-1.0』の方がリアルかもしれません。

ゴジラと核の扱い

1946年7月のクロスロード作戦によって、呉爾羅はゴジラへと変貌します。

第一作の『ゴジラ』以来、水爆実験によってジュラ紀の恐竜がゴジラへと怪獣化したという設定が多く描かれてきました。ですが、それらは台詞で解説されるのみで、核実験を行った国が何処なのかもぼかされてきました。時代的にも地理的にも、その国がアメリカ合衆国であるのは明白なのですが、これまで明言されることは殆ど無かった筈です。

ハリウッド版ではゴジラが被爆する映画が二作ありました。ですが、1998年のイグアナ映画は自国の核実験を棚に上げてフランスの核実験がイグアナを巨大化させたとして責任転嫁していましたし、2014年版では既に巨大怪獣だったゴジラを駆除するという体裁で北米が核を使用することを正当化していました。ついでに言えば、2019年の『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』に至っては、米軍が軽々しく発射したオキシジェン・デストロイヤーで衰弱したゴジラを復活させるために芹沢という名の博士が核兵器で自爆するというトンデモな展開で第一作の精神を愚弄していました。

『ゴジラ-1.0』は、米国の核実験がゴジラを怪獣化させた元凶であることを直接的に描いた殆ど最初の描写かもしれません。短い映像でしたが、何気にこれは画期的な描写だと思います。今年12月には北米での公開も予定されていますので、かの国での反応も気になるところです。

すると、ここで一つ疑問が浮かんできます。

それは「何故ゴジラは核実験を行った米国ではなく、日本のみを襲うのか」という第一作の『ゴジラ』から言われてきた疑問です。

『ゴジラ-1.0』では、東京を縄張りにするという野田の推測の他には、ゴジラが日本を襲撃する明確な説明はありませんでした。21世紀の科学技術で徹底的に調査・分析した『シン・ゴジラ』とは時代が異なることもありますが、あえてゴジラの行動原理を人類に対する強い殺意のみだと感じさせることによって得体の知れない恐怖を抱かせていると言えます。

ただ、銀座で放ったゴジラの熱線による大爆発が原爆を思わせるキノコ雲を生んで黒い雨まで降らせていたにも関わらず、被曝症状の描写が皆無でした。ましてや、反戦メッセージが込められた今作で「水爆大怪獣」による放射能の描写がハリウッド版ゴジラと大差ないというのは不可解です。

改めて考えると、『ゴジラ-1.0』は戦争そのものを大きなテーマとしてますので、そこに反核のテーマも持ち込むのは占領下の日本を舞台にした物語では難しかったのかもしれません。この辺りは、山崎貴に聞いてみないことには憶測でしかないのですが。

結末の疑問

銀座での爆風で典子が吹き飛ばされたときは『シン・仮面ライダー』(2023) に続いて浜辺美波が再び命を落とす役になってしまったのかと、そのハードな展開に打ちのめされました。

ところが、帰還した敷島が澄子から受け取った電報で典子が奇跡的に生存していたことが明らかになります。

原爆のような爆風をまともに受けたというのに、何たるご都合主義なハッピーエンドかと思いかけましたが、物語はそう楽観的には終わりませんでした。

典子の首筋に黒い痣のようなものが浮かび上がっていたからです。感動の再会という場面でわざわざアップで見せるのですから、普通の傷ではないのが明らかです。ゴジラ襲撃後の銀座にゴジラの肉片が多数撒き散らされていたことを考えると、その肉片のおかげで典子は助かったという見方もできます。勿論、ゴジラの肉片には再生能力の他に良からぬ影響もありそうなので、彼女の生存を手放しで喜べない不穏な終わり方となりました。

ですが、その直後の結末で海中に沈んでいくゴジラの肉体が徐々に再生していくところで、ゴジラのテーマが鳴り始めてエンドロールになるという流れは、『ゴジラVSキングギドラ』や『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』の結末の三番煎じのように見えてしまいました。

典子の首の黒い痣がゴジラ細胞であり、再生していくゴジラの肉体との関連を暗示するためかもしれませんが、映像から受ける印象は、続編が作られそうな終わり方をするハリウッドのSF映画の模倣のようにも見えました。

もし自己再生していくゴジラ細胞と関連付けるのでしたら、銀座に撒き散らされたゴジラの肉片が蠢く映像の方がより禍々しさが強調できたかもしれません。もっとも、そうすると今度は『シン・ゴジラ』のようになってしまうので難しいところですが。

佐藤直紀と伊福部昭の音楽

さてさて、ゴジラ・ファンの端くれである私としては、音楽も非常に気になっていました。

そして、伊福部ファンの端くれでもある私にとって、伊福部昭のゴジラ映画音楽も使用されているのかが大きな関心事でした。

『ゴジラ-1.0』のオリジナル音楽を作曲したのは、山崎貴の大半の映画音楽を担当した佐藤直紀です。意外にも佐藤の音楽は、映画の不穏な雰囲気を強調する抑制された曲が多かったです。物語の雰囲気と映像の邪魔をすることのない丁寧な曲でしたが、良くも悪くも、鑑賞後にはどんな曲だったか思い出せないほど映像に溶け込んでいた印象でした。それでも、高雄や銀座をゴジラが熱線で破壊した場面の曲は、荘厳な恐怖が迸っていて圧巻でした。

又、二度目に鑑賞したときは、控えめだと感じた佐藤の曲がゴジラの恐怖を効果的に表現していたことが再確認できました。パンフレットのインタビューで佐藤が「メロディが印象的とかいうのではなく、感じてもらうだけでいいような音楽」と語っていたように、眼前の映像を実際に体感する役目を果たしていました。

東京に上陸したゴジラが銀座でその全身を見せる場面で、伊福部昭によるゴジラ出現の曲が高らかに鳴ったときは、色んな意味で予想通りの選曲と思いました。『シン・ゴジラ』では『キングコング対ゴジラ』のゴジラ登場の曲をそのまま流用していましたが、今作では『モスラ対ゴジラ』(1964) の曲を佐藤直紀が編曲して新録音していました。

ただ、『モスラ対ゴジラ』のタイトル曲でしたので、後半のマハラモスラのモチーフまでそのまま流れたことに特撮ファンの方々は動揺したようです。私も、なぜ「ゴジラ対特車隊」などの劇中曲を選曲しなかったのか一瞬疑問を覚えましたが、銀座を蹂躙するゴジラの耳をつんざくほどの効果音をビシビシと体感していましたので、伊福部音楽の後半にモスラのモチーフが少し混ざっていても、そこに気を逸らされるほどではありませんでした。

それより、海神作戦を盛り上げる形で第一作の『ゴジラ』のテーマ曲が流れたことに意外な新鮮味がありました。ゴジラと伊福部映画音楽に詳しい方なら御存知のように、有名な「ドシラ、ドシラ」は、本来はゴジラに立ち向かう人類側のテーマ曲でしたので、第一作の公開から69年目で遂に先祖帰りを成し遂げた感じです。

因みに、ゴジラのテーマ曲に続いて『キングコング対ゴジラ』のファロ島の曲が流れたことにも特撮ファンから疑問の声があったようです。確かに、モスラもキングコングも出てこないのですが、伊福部昭自身が《SF交響ファンタジー第1番》(1983) の冒頭をいじって『ゴジラVSデストロイア』(1995) のエンディング曲にしたのですから、この曲に関してはそれほど目くじらを立てなくてもいいような気がします。それに、『ジョーズ』(1975) で鮫を追撃する場面のジョン・ウィリアムズの曲のように、ファロ島の威勢のいい曲も高揚感に満ちていて手に汗を握りました。

艦隊なのだからフリゲートマーチでもと思いそうですが、そうすると今度は『シン・ゴジラ』の無人在来線爆弾で流れた『宇宙大戦争』(1959) マーチを連想させてしまいそうです。

そして、海中に沈んでいくゴジラの肉体が再生するところからエンドロールに流れるゴジラのテーマは、先述のように、映像面だけでなく音楽演出の面からも『ゴジラVSキングギドラ』『ゴジラVSデストロイア』『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』『シン・ゴジラ』と『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』の結末の六番煎じに聴こえてしまった感じは否定できません。

同時に、私も大の伊福部ファンですので、劇場で伊福部音楽を大音量で聴くと条件反射的にワクワクしてしまうことも否定しませんが。

悩ましい選択ではあると思いますが、戦争への怒りとゴジラの恐怖を貫くのでしたら、安易に伊福部音楽に頼らずとも、佐藤直紀の曲で十分に作品のテーマを表現できたと思います。1984年の『ゴジラ』は凡作でしたが、伊福部音楽が一切無くても、小六禮次郎の音楽は黙示録的な雰囲気を感じさせる名曲でしたので、『ゴジラ-1.0』も佐藤直紀の音楽で統一されても何ら問題は無かった筈です。

【追記】 下記の記事での山崎貴のインタビューによると、山崎は佐藤直紀によるゴジラの曲を希望しましたが、佐藤の意向で伊福部昭のゴジラ音楽が使用されたそうです。しかも、佐藤は学生時代に伊福部に師事していたそうで、二度意表を突かれました。調べてみると、確かに佐藤直紀(1970年生まれ)は東京音楽大学作曲科を卒業していました。海神作戦で流れるゴジラのテーマ曲は、やはり《SF交響ファンタジー第1番》を基にしていて、本来の使われ方である人類側のテーマ曲として流す意図だったそうです。

「ゴジラ最新作、山崎貴監督「神様と怪物、両方を兼ねた存在」」(エルマガジン 2023年11月12日)

それにしても、伊福部昭から作曲を学んだ作曲家がゴジラ映画の音楽に携わるのは、眞鍋理一郎に続いて二人目になるので、その意味でも何か感慨深いものがあります。

.

おわりに

『ゴジラ-1.0』について、あれこれ思い付くままに綴ってみました。冷静に考えるとツッコミどころもあるかもしれませんが、劇場で鑑賞中はリアルで大迫力の映像と大音響に圧倒されて、約2時間が瞬く間に過ぎ去ります。

何より『シン・ゴジラ』という大ヒット作の後に、それに劣らぬ力作を届けてくださった山崎貴、スタッフ、キャストの全員に敬意を表します。

幸い『ゴジラ-1.0』も大ヒット中ですので、世界中の人達にゴジラ映画の魅力が浸透していくことを期待しています。

(敬称略)

追記(三度目の鑑賞と戦争の記憶)

12月12日(火)、妻が義父と一緒に『ゴジラ-1.0』見に行くというので、私も便乗して見に行きました。三度目の鑑賞でしたが、何度見ても最後まで手に汗握ってしまいました。

鑑賞後、三人で昼食を食べました。食事中、義父がおもむろに感想を語りだしました。小学校の映画教室の一環で、第一作『ゴジラ』を見たことがあるという話に、妻と二人で驚きました。実直を絵に描いたような義父でしたので、ゴジラと縁が無いと思い込んでいました。

更に、『ゴジラ-1.0』の時代設定が義父が生まれた頃と重なっていましたので、戦後間もない頃の思い出も語ってくれました。

劇中で敷島が乗っていたオートバイと同種のバイクを義父も見たことがあり、当時はカーキ色の国民服や軍靴を着用した人も沢山いたそうです。

又、ある夜、戦争帰りの大人たちが火鉢を囲んで戦場での体験を語り合うのを、子供だった頃の義父は聞いたことがありました。飢餓状態の戦地では、蛇や蛙だけでなく人肉で飢えを凌ぐことさえあったそうです。『野火』や『ゆきゆきて、神軍』などで日本軍の飢餓と人肉食を見聞きしたことはありましたが、義父の淡々とした語りを聴くことは、戦争の壮絶な実態がより現実味を帯びて感じられた瞬間でした。

そう言えば、今月1日から北米でも公開された『ゴジラ-1.0』が米国の批評家から称賛され、全米での興行収入第1位にも到達する大ヒットとなったのには驚きました。続いて北米で公開された宮崎駿の『君たちはどう生きるか』も同じく第1位となり、北米での興行収入の第1位と第2位を宮崎アニメとゴジラ映画が独占するという前代未聞の快挙に再び驚きました。

1990年代前半、私は一時期滞米していました。当時の一般的なアメリカ人が日本のアニメとゴジラに抱いていたイメージは、アニメは性と暴力の禍々しい代物で、ゴジラはゴム製スーツとミニチュアのチャチな特撮という感じで、軽蔑と嘲笑の的でした。

その頃を振り返ると、約30年で随分と流れが変わったものだと思います。何はともあれ、何度も停滞や危機にあったゴジラ映画が日米で何度も制作され、国産ゴジラ映画が北米で絶賛・大ヒットという偉業を成し遂げたことは、実に慶賀の至りです。

2024年1月15日『ゴジラ-1.0/C』鑑賞

2024年1月15日(月)、妻と一緒に『ゴジラ-1.0/C』(ゴジラ マイナスワン マイナスカラー) を地元の劇場で鑑賞しました。

山崎貴が『ゴジラ-1.0』の映像を入念に調整してモノクロ化した白黒版『ゴジラ-1.0』です。

冒頭の東宝マークがカラー版と同じままでしたので困惑しかけましたが、続いて1954年の第一作『ゴジラ』と同じ白黒スタンダード・サイズの東宝マークが映されたのには「さすが分かっている」と感心しました。

さて、初代ゴジラより以前の1945年から1947年を舞台にした映画ですので、鑑賞前は白黒版でも違和感ないのではと思っていました。ですが、実際に見てみると予想とは異なる印象を受けました。

白黒になったことの第一印象は、映像のコントラストや輪郭がクッキリになったことです。

人物の表情、特に敷島役の神木隆之介の苦悩や憤怒の表情がより際立って見えた感じがします。

大戸島を蹂躙する呉爾羅は、白黒の闇の中でより不気味で凶暴な怪物として迫ってきます。

ですが、敗戦直後を舞台にした映画ですのに同じ1947年に黒澤明が撮った『素晴らしき日曜日』や、7、8年後の『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』と同時期の日本という雰囲気は意外と感じませんでした。

勿論、私が『ゴジラ-1.0』を2023年公開のカラー映画だと知っているという先入観も少なからず影響していると思いますが、原因は他にもありそうです。

最初は機材の違いかもしれないとも思いました。敗戦直後のキャメラ感度の低い白黒フィルムと、21世紀の最先端のデジタル・キャメラでは撮れる映像の質が自ずと異なるのは当然かもしれません。ですが、最近発売された黒澤映画の4Kソフトでも明らかなように、当時の白黒フィルムでもオリジナルのネガが適切に保存されていれば、まるで昨日撮ったかのように鮮明な映像になります。

そうすると、考えられるのは、白黒を前提に撮ったか否かということではないでしょうか。

実際、カラーだと一目瞭然だった箇所が白黒になったことで逆に分かりにくくなった箇所が少なからずありました。

例えば、ゴジラが浮上する前に浮かぶ大量の深海魚、出会ったばかりの敷島と典子が焚火の前で身の上話をする場面、その翌朝に瓦礫の前でうずくまっている澄子、クロスロード作戦の水爆実験で被爆するゴジラの眼、機雷で傷付いた直後に再生していくゴジラの皮膚、海防艦「生野」の下を潜りぬけるゴジラの背中、橘が敷島を縛った土間の内装、などなど。

ふと思うのは、初代ゴジラは夜に暴れる場面が殆どで、まるで黒い塊のように見えることが多かったのに、なぜあれほどの存在感を示せたのかです。

私にもはっきりとは分かりませんが、得体の知れない巨大生物が何を考えているのかも分からないまま暴れるのと、人類への憎悪を剥き出しにして暴れるのとでは、似ているようで受ける印象がどこかで異なるのかもしれません。

と、ここまで書いてYouTubeで改めて『ゴジラ-1.0/C』の特報を見て驚きました。

劇場では強いコントラストで黒く潰れていたディテールが、ネット上での動画では細部まで詳細に見えることです。

単にモニターの光量の違いかもしれませんが、思い当たる節があります。

10年前の6月に第一作『ゴジラ』60周年記念デジタルリマスター版を鑑賞したときのことです。当時も映写された映像が若干暗く感じたのです。ですが、最近発売された4KリマスターBlu-rayを自宅で視聴した際は暗すぎるとは感じませんでした。

映画館の映写機の光量の問題なのかどうか、私には専門外のことですので、これ以上の推測は控えます。

『ゴジラ-1.0/C』に関しては、こうした細部への違和感は覚えましたが、全体的には白黒であることを忘れかけるくらい没入してしまう面白さは4度目の鑑賞でも健在でした。

『パラサイト 半地下の家族』や『シン・ゴジラ』に続いて『ゴジラ-1.0/C』も好評のようですので、今回の公開をキッカケに、白黒映画も抵抗なく鑑賞できる若い人が増えることを期待しています。

2枚組Blu-ray 購入

2024年5月2日(木)、楽天で購入した『ゴジラ-1.0』のBlu-rayが届きました。我が家は4K UHDを視聴できる環境ではなく、モノクロ版も上記の理由で必要ないと判断しましたので、2枚組のBlu-rayを選択しました。

先ず特典ディスクから視聴しました。特撮は勿論、本編の背景にもグリーンバックやCG合成が想像以上に多用されていたことに驚きました。山崎貴をはじめスタッフの創意工夫に改めて感心しました。

また、船上での場面は実際に海上で撮影されたので、出演者のみならず発案した山崎貴本人も船酔いに苦しんだそうです。それにも関わらず周囲からはセット撮影とCG合成だと言われることが多いため、舞台挨拶では出演者が如何に船上での撮影が大変だったかを繰り返していました。本当にお疲れ様でしたと言いたいです。

.

コメント