こんにちは。タムラゲン (@gensan) です。

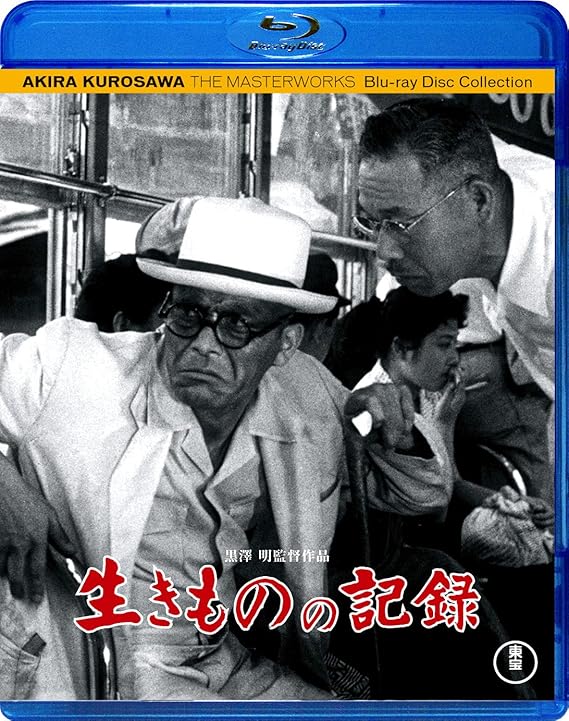

70年前の今日 (11月22日) は、黒澤明の映画『生きものの記録』(1955) が公開された日です。

米ソの水爆実験が過熱していた時期に、黒澤が核兵器の恐怖に向き合った問題作です。

『生きものの記録』について

生きものの記録

I Live in Fear (Record of a Living Being)

1955年11月22日公開

東宝株式会社 製作・配給

白黒、スタンダード、103分

スタッフ

監督:黒澤明

製作:本木荘二郎

脚本:橋本忍、小国英雄、黒澤明

撮影:中井朝一

美術:村木与四郎

録音:矢野口文雄

照明:岸田九一郎

音楽:早坂文雄 (遺作)

監督助手:丸林久信

編集:小畑長蔵

製作担当者:根津博

助監督:野長瀬三摩地、田実泰良、佐野健、中村哮夫

撮影助手:斉藤孝雄

美術助手:加藤親子

照明助手:羽田三郎

記録:野上照代

音響効果:三縄一郎

スチール:副田正男

美術小道具:戸田清

衣裳:鈴木身幸(京都衣裳)

結髪:岡田さだ子

粧髪:山田順次郎

キャスト

中島喜一:三船敏郎

原田:志村喬

中島二郎 (喜一の次男):千秋実

山崎隆雄 (よしの夫):清水将夫

中島とよ (喜一の妻):三好栄子

中島すえ (喜一の次女):青山京子

山崎よし (喜一の長女):東郷晴子

一郎の妻・君江:千石規子

栗林朝子 (喜一の四妾):根岸明美

須山良一 (二妾の三男):太刀川洋一

朝子の父:上田吉二郎

ブラジルの老人:東野英治郎

中島一郎 (喜一の長男):佐田豊

岡本:藤原釜足

荒木 (判事):三津田健

石田:渡辺篤

里子 (喜一の三妾):水の也清美

鋳造所職長:清水元

堀 (弁護士):小川虎之助

精神科医:中村伸郎

地主:左卜全

鋳造所職員:土屋嘉男

留置人A:谷晃

工員の父:高堂國典

工員の母:本間文子

原田の息子・進:加藤和夫

田宮書記:宮田芳子

進の妻・澄子:大久保豊子

妙子 (三妾の三女):米村佐保子

鋳造所職員:桜井巨郎

留置人B:大村千吉

あらすじ

鋳物工場を経営する中島喜一は、原水爆の脅威から逃れるため一家全員でブラジルに移住することを独断で実行しようとします。その計画に猛反対する喜一の家族は、家庭裁判所に訴えを起こします。準禁治産者にされた喜一は、工場に放火して正気を失ってしまいます。精神病院に収容された喜一は、自分が安全な惑星に移住できて、地球が核の炎に焼かれたと信じ込むのでした。

製作から公開まで(早坂文雄の死と興行的失敗)

1954年の春に『七人の侍』を完成させた黒澤明 (1910-1998) は、ある日、親友でもあった作曲家の早坂文雄 (1914-1955) の自宅を訪問しました。当時、アメリカによる水爆実験が繰り返されていたことに危機感を抱いていたことを語る早坂に黒澤は触発されて『生きものの記録』の制作を思い立ちます。

製作動機について黒澤は、大黒東洋士 (1908-1992) にこう語っています。

黒澤明「(略)原水爆に対する恐怖を持ちながらそれを口にしたり深く考え抜こうとしない者が多い。つまり大方の人は判っているよといったもっともらしい顔をしてソッポを向いている。これではいけないと思う。丁度、戦争はいかんと頭のなかでは割り切っていながら、それを言葉や行動にはよう出さず、とうとう戦争の悲劇を起してしまった、それと同じです。(略)戦争を阻止することができなかったことに対する僕達の反省、できればこれを原水爆問題に生かすことができたら……と思うんです」 ― 『映画旬刊』1955年10月上旬号

当初は『死の灰』という仮題で始まったこの企画は、前二作『生きる』(1952) と『七人の侍』と同様に、黒澤、橋本忍 (1918-2018)、小國英雄 (1904-1996) の3人で脚本が執筆されました。3月初旬に脚本の決定稿が完成。約1ヶ月のリハーサルの後、8月1日に撮影開始。

黒澤の病気再発による入院、出演者の根岸明美 (1934-2008) の交通事故による怪我、台風による工場のオープン・セットの破壊という想定外の事態が起こりつつも、撮影は順調に進んでいきました。

ですが、最大の想定外が映画の撮影終盤に起こりました。

10月15日、早坂文雄が肺気腫のため他界したのです。享年41歳。

かけがえの無い親友を突然失った黒澤の悲しみは尋常ではなく、撮影を数日間中断したほどでした。

早坂文雄が黒澤映画にとって如何に重要な存在であったかは、西村雄一郎 (1951- ) の著書『黒澤明と早坂文雄 風のように侍は』(筑摩書房) に詳述されていますので、一読をお薦めします。

更に、二人の友情を知る上で貴重なCDもあります。2023年にSalidaレーベルから発売された『黒澤明と早坂文雄の対話』です。

1955年2月、当時まだ高価であったテープレコーダーを購入した早坂文雄は、来客との対話を録音して、それを一人で聴くことを楽しんでいました。そうした早坂の録音テープの一つに黒澤との対話も含まれていました。同年5月1日、印刷された『生きものの記録』の脚本を携えて早坂邸を訪れた黒澤と早坂の対話は、これから撮影される『生きものの記録』についての打ち合わせから私的な四方山話まで多岐にわたっています。

Salidaレーベルの前作CD『早坂文雄と芥川也寸志の対話』で、私は生まれて初めて早坂の肉声を聴くことができました。自分で言うのも変ですが、写真から受ける印象通りの声だと思いました。今まで書籍や記録の中でしか知らなかった早坂が確かに生きた人間であったことがタイムマシンのように実感できて、日常会話であってもスリリングです。そして、当時45歳であった黒澤明の肉声も、後年の映像で見聞きする甘いバリトンと同じでした。

CD『黒澤明と早坂文雄の対話』は、1955年当時の映画界や音楽界は勿論、昭和史の一断面として貴重な記録です。

話を『生きものの記録』の制作過程に戻します。

早坂文雄の急逝によって未完成のまま遺された『生きものの記録』の映画音楽のスコアは、早坂の弟子であった佐藤勝 (1928-1999) が完成させました。

10月31日、撮影終了。

11月12日、音楽の録音。

11月15日、完成試写。

11月22日、公開。

前作『七人の侍』の記録的大ヒットとは対照的に、『生きものの記録』は興行的に惨敗してしまいました。この映画にかける黒澤の意図に賛同して制作を許可した東宝の森岩雄 (1899-1979) も、あまりの不入りに各地の興行主から手厳しく非難されたほどです。

核の問題に挑んだ意欲作であった『生きものの記録』の興行的失敗が余程こたえたのか、後年の『どですかでん』(1970) や『夢』(1990) の不入りを差し置いて、黒澤は『生きものの記録』が唯一の赤字作品だと度々口にしていました。1990年、『八月の狂詩曲』の撮影中に対談したガブリエル・ガルシア=マルケス (1927-2014) にも、黒澤は次のように語っていました。

黒澤明「日本人はあまりにも悲惨な、ああいう(原爆関連の)話が嫌いなのよ。観たがらないの。ぼくの作品のなかで唯一の赤字の作品がこれ。(『生きものの記録』)

それと同時に、日本の政治家というのは、アメリカにいわば媚びているでしょう。そういう題材を映画にするのは、ずいぶん難しかった」 ― 『宝石』(光文社) 1999年6月号

こうしたこともあり、黒澤映画の中で『生きものの記録』は長い間、殆ど顧みられることはありませんでした。

そのせいか、『生きものの記録』の海外輸出も遅くなりました。最初に海外で上映されたのは1961年のベルリン国際映画祭で、日本よりも観客の反応が大きかったそうです。北米では、1963年のニューヨーク映画祭で、一般公開されたのは、日本公開から12年も後の1967年でした。ただ、どちらの上映もアメリカ人の映画評論家からの評価は芳しくなかったです。

尚、『生きものの記録』の英語題名は、当初 “I Live in Fear” でした。

その後、ドナルド・リチー (1924-2013) の『黒澤明の映画』など、海外の映画評論家の書籍では、原題を直訳した “Record of a Living Being” という英語題名で呼ばれていた時期がありました。

そして、21世紀を迎えて発売された北米版のビデオやDVDでは、何故か最初の “I Live in Fear” に戻りました。理由は知りませんが、現在、英語圏では『生きものの記録』は、この英語題名が定着しています。

マルチカム撮影と冴えわたる映像表現

『生きものの記録』は核兵器に対する恐怖を題材にしていますが、そのテーマに深入りする前に、この映画の映像表現について簡単に綴っていきます。

私が初めて『生きものの記録』を見たのは、1992年に発売されたレンタルビデオでした。その後、2002年に発売されたDVD BOX「黒澤明 THE MASTERWORKS 1」に収録されたDVDで再び視聴しました。

その後、ミニシアターでの上映が何度かありましたが、どれも見逃してしまいました。

2018年4月に国立映画アーカイブにて開催された「国立映画アーカイブ開館記念 映画を残す、映画を活かす。」では、可燃性オリジナルネガフィルムから作成されたダイレクトプリントが上映されました。その上映を見た人の感想をSNSで見ると、想像以上に鮮明な映像で驚いたそうです。

『七人の侍』4K リマスター Blu-rayに収録された海外用予告編の一部に、可燃性ナイトレート製オリジナルネガが使用された映像がありました。2Kソフトで見ても、まるで昨日撮ったかのような鮮明な映像でしたので、『生きものの記録』ダイレクトプリント上映を見逃してしまったのが口惜しいです。

ともあれ、VHSやDVDの画質でも『生きものの記録』の映像表現には冒頭から目を見張らされます。

真夏の日差しに照らされながら街を気だるそうに歩く市民を俯瞰で捉えたタイトルが終わった後、発車した市電のパンタグラフをパン撮影で追い、ビルの2階にある原田歯科医院の治療室の窓でキャメラは静止。窓に原田が姿を見せるところでスタジオのセットに巧みな編集で切り替わる流れは実に自然で、意識して見ないと気付かないほどです。

又、『七人の侍』では合戦の場面などで実験的に導入された複数のキャメラによるマルチカム撮影が『生きものの記録』からはほぼ全編に渡って使用され黒澤組のトレードマークとなっていきます。複数の方角から撮られることによって、俳優がキャメラを意識しなくなり、カット割りによる中断もなく演技の一貫性も捉えられるなどの利点がありました。

マルチカム撮影を活用する一方、シーン57「喜一の家」で一家全員を一台の固定キャメラで同一フレームに収めたように、場面の内容に合わせた撮り方の選択も完璧です。後年の『影武者』(1980) のシーン87「評定の場」でも、キャメラアングルをむやみに変えずに敢えて一方向から凝視することによって緊張感を高めていました。

そして、『生きものの記録』の映像表現で特筆すべきは、核戦争が起きていないのに、日常生活の中で核戦争の比喩的表現を構築していることです。

ラスト近くのシーン79「喜一の病室」で、望遠レンズが捉えた落日が燃える地球の比喩であるのは有名ですが、それ以外の比喩的表現も劣らず秀逸です。

シーン26「(栗林の)家の中」では、ジェット機の轟音が聞こえる中、稲光が光った瞬間、それまで坐っていた喜一が飛び上がって駆け出し、赤子を庇うように覆います。そのすぐ後、豪雨が降り出します。この場面が核爆発と黒い雨の比喩であるのは明らかです。後に『八月の狂詩曲』(1991) でも、認知症が進行した祖母(村瀬幸子)が、雷雨を長崎の原爆と思い込んで孫たちを白いシーツで覆おうとする場面がありました。

そして、放火された工場の焼け跡の惨状は、まるで被爆地の比喩のようにすら見えます。

『生きる』の詠嘆的な感じを全廃して「乾いた調子」(『映画旬刊』1955年10月上旬号) で撮ったと黒澤も語っていましたように、『生きものの記録』の終末的な雰囲気は、次作『蜘蛛巣城』(1957) と『どん底』(1957) と並んで、最も感情移入を拒む黒澤映画の極北だと思います。

『生きものの記録』のレーザーディスクの解説書に寄稿した大島渚 (1932-2013) も、この映画の映像の不思議な力について熱く書いていました。核兵器の脅威に加えて、早坂文雄の死という事態が黒澤自身も意識しないまま尋常でない描写力を発揮したと書く大島は「映画は断じてストーリーの奴隷ではない」とまで主張していました。

そして、1993年8月1日に日本映画監督協会が撮影したビデオ「わが映画人生 黒澤明」で、黒澤もインタビュアーの大島渚にその解説文を「とても感動した。あの通りなんだ」と語っていました。

批判の考察

批判の概要

皮肉にも、興行的失敗とは対照的に、『生きものの記録』は批評家からの評価はそれほど悪くありませんでした。普段は辛口の双葉十三郎 (1910-2009) でさえ「大きな意義をみとめる」「立派である」(『映画旬刊1955年12月下旬号) と高評価です。

とはいえ、原水爆問題を扱った他の一般的な映画とは大きく異なる語り口でしたので、やはり批判もありました。

『生きものの記録』が批判された点は、主に次の3つです。

・ 中島喜一が水爆を恐れるようになった過程が不明

・ 喜一のキャラが奇矯すぎる(家父長制の象徴か)

そして、『生きものの記録』に対する批判の中で、私が個人的に特に印象的だと思ったのは次の5つです。

・ 「人間像製作法」黒澤明、木下惠介、武田泰淳の対談 (『中央公論』1956年2月号)

・ ドナルド・リチー「「もののあわれ」―映画の中のヒロシマ」(1961年) (『ヒバクシャ・シネマ―日本映画における広島・長崎と核のイメージ』(現代書館) に収録)

・ 1990年の『キネマ旬報』の「読者の映画評」に掲載された女性読者Yの批評

・ 尾形敏朗『巨人と少年 黒澤明の女性たち』(文藝春秋、1992年)

主にこれらの批評に対する私の疑問を交えながら、3つの批判を考察していきます。

風刺ではないこと

黒澤自身も語っていたように、『生きものの記録』に対する批判で最も多いものの一つが「風刺ではない」ということです。

安部公房 (1924-1993) は、『ノアの方舟』と比較しながら、「なぜ諷刺的にとらえなかったのか」と指摘しています。

ノアとその一族が不名誉な末路を辿ったことから、方舟伝説を神聖視せず、『方舟さくら丸』を執筆した安部らしい批判精神だと思いますが、『生きものの記録』に対する彼の批判は明瞭なように見えて若干把握しにくいような気がします。

安部は、なぜ喜一の家族が、ノアの一族のように、「生き残るにあたいするものとして選ばれたのか」がどうしても分からないとこだわります。ですが、映画を見る限り、劇中で同情的に描かれるのは、喜一の妻とよ (三好栄子)、末娘すえ (青山京子)、妾の栗林朝子 (根岸明美) とその赤子くらいで、他の家族は喜一に反対する薄情な人物にしか見えません。

黒澤、木下惠介 (1912-1998)、武田泰淳 (1912-1976) の対談で、武田は映画の中で部分的に風刺的になっている部分が本筋だと主張していました。

ドナルド・リチーも、同様の批判をしていて、優れた風刺映画の例としてスタンリー・キューブリック (1928-1999) の『博士の異常な愛情』(1964) を挙げていました。

こうした批判に対して、黒澤は荻昌弘 (1925-1988) に次のように語っていました。

黒澤明「諷刺、それは僕だって一番先に考えつくことですよ。しかし、僕自身にもどう解決しようもない問題にぶつかって行って自分自身をひっぱたこうという気持で書いた作品が、どうして一段高いところに立つような”諷刺”になりますか。もちろん、これを諷刺劇に仕立てれば一番恰好としてはよくなるでしょう。それは判ってる。だが僕たちとしては、将来エンマの庁に出た時、われわれは『生きものの記録』を作りました、と言えるような作品を作ろうじゃないかと言い合ってはじめたものなんだよ。支離滅裂なものになっても仕方はない、ともかく言わずにいられないことを言おうじゃないか、という作品ですよ。それをどうして、悟りすまし隅から隅まで判ったような顔をして諷刺など出来ますか」 ― 『映画旬刊』1956年新年特別号

安部公房は「形式や好みの問題ではない」と言いますが、多少「支離滅裂」になろうと自らの形容しがたい不安を正直に吐き出そうとする黒澤と、常に一歩引いた視点から物事を冷徹に描く安部とでは、やはり水と油だと思います。勿論、それはどちらが一方的に良いか悪いかという問題ではありません。

事実、リチーが例として挙げた『博士の異常な愛情』と比較すれば、黒澤の意図はより明確になると思います。

『博士の異常な愛情』は『生きものの記録』とは対照的に批評的にも興行的にも成功しましたが、核の恐怖という面から考えると、この映画の立場と視点が気になります。

アメリカ人の映画監督が撮ったアメリカ映画ですから当然かもしれませんが、核兵器を扱う米国の軍人や政治家を主な登場人物にしている物語の構成上、どうしても核爆弾を投下する「加害者の視点」のみしか描かれず、爆弾を落とされる「被害者(被爆者)の視点」が完全に欠落しています。

勿論、核兵器を扱う政治家や軍人の愚かさを風刺するブラックコメディですので、彼等のみに焦点を当てた構成は分かります。

ですが、どんなに馬鹿馬鹿しく滑稽に描かれても、ピーター・セラーズ (1925-1980)、ジョージ・C・スコット (1927-1999)、スリム・ピケンズ (1919-1983) などの芸達者な俳優の名演技は登場人物をどこか魅力的にすら見せてしまいます。

そうした映画を見たとしても、観客(特にアメリカ人の観客)には被害者(被爆者)の言語を絶する惨状は顧みられないのではないでしょうか。

もっとも、そんなことを言うのは、私が広島・長崎の原爆被爆者の惨状を多少なりとも見聞きしているからなのかもしれません。

話を戻しますと、『生きものの記録』に風刺や喜劇的要素が足りないという批判はありましたが、逆に感じた人も何人かいました。2011年に岩井俊二 (1963- ) と対談したスタジオジブリの鈴木敏夫 (1948- ) は、昔この映画を見たときは「喜劇映画」と思ったことを語っていました。又、私の記憶が正しければ、米国の映画評論家 Steven Scheuer (1926-2014) も、映画レビュー誌 “Movies on TV” で『生きものの記録』を “tragi-comedy” (悲喜劇) と評していました。又、IMBd (Internet Movie Database) にも、この映画のことを “very dark comedy” と書いたレビューもありました。

私は『生きものの記録』を見て「喜劇」と感じたことは一度たりともありませんが、作品の受け取り方は人それぞれですので、とやかく言うつもりはありません。

ですが、仮に黒澤が『生きものの記録』を風刺的に撮っていたとしても、そのことを批判する人は必ず出てきたと思います。

『世界の映画作家3 黒沢明』(キネマ旬報社) に収録された座談会で、4人の映画監督、浦山桐郎 (1930-1985)、熊井啓 (1930-2007)、黒木和雄 (1930-2006)、増村保造 (1924-1986) は黒澤映画について好き勝手に語り合っていましたが、特に黒澤に懐疑的になっていた熊井啓は『用心棒』(1961) の風刺的描写を「高みの見物」と呼んで批判していました。

映画評論家は、『隠し砦の三悪人』(1958) や『用心棒』を娯楽的すぎるだの内容がないだのといった感じで扱き下ろしておきながら、黒澤が『影武者』や『乱』(1985) のような悲劇を撮ると今度は以前のような娯楽性に欠けるといった風に批判するのですから何をか言わんやです。

こうした例を見ても分かるように、黒澤がどのような作風で撮ったとしても批評家たちのように難癖を付ける人は出てくるのです。そう考えれば、『生きものの記録』が「風刺」でないことをあげつらうことは不毛ですし、黒澤が風刺もできなかったほどに重い核問題をこそ我々は凝視すべきなのではないでしょうか。

中島喜一が原水爆を恐れるようになった過程

60歳の中島喜一を演じたのは、当時35歳の三船敏郎 (1920-1997) です。当初は志村喬 (1905-1982) が演じる予定だったそうですが、動物的な本能とエネルギーに満ちた老人を具現化するために三船が演じることになったそうです。山田順次郎によるメイクが実に見事ですので、知らずに見ると喜一を演じているのが三船だと気付きそうにありません。

又、前半では自信と体力に満ちていた喜一が、準禁治産者にされて以降は、不安に苛まれ最後には正気を失うまでの過程を三船が凄まじい気迫で演じ切っています。

『生きものの記録』の撮影後、三船は自分が演じた喜一のことを「あのおやじの気持がいまだにおれにはさっぱりわからない」と言ったそうですが、黒澤は「三船君の大傑作」と彼の演技を賞賛していました。 (『中央公論』1956年2月号)

ところで、『生きものの記録』で「風刺」に次いでよく批判されるのが、喜一が原水爆を恐れるようになった過程が不明だというものです。

この件に関しては、心理学者の間でも意見は分かれていました。宮城音弥 (1909-2005) は、核兵器に対する恐怖で正気を失うことは「絶対にあり得ぬことである」(『東京新聞』1955年11月19日) と否定的でしたが、乾孝 (1911-1994) は、この映画が「彼の心の展開を、かなり見事に描出している」(『キネマ旬報』1955年12月上旬号) と称賛しています。

1990年の『キネマ旬報』の「読者の映画評」に寄稿した女性読者Yは、アンドレイ・タルコフスキー (1932-1986) の『サクリファイス』(1986) と比較して『生きものの記録』を酷評しています。

両作品ともラストで主人公が生活の場となる財産(自宅と工場)に放火するという点では似ています。Yは『サクリファイス』では実際に核戦争が勃発していて放火は「人類の祈り」であったのに対して、『生きものの記録』では核戦争が起きておらず喜一の放火は自己中心的でしかないと主張しています。

これは甚だしく疑問です。

確かに、『サクリファイス』の劇中では核戦争が勃発したと報道され、外部との通信も途絶えてしまいます。ところが、主人公アレクサンデルは「魔女」と呼ばれるマリアと一夜を共にした翌朝、核戦争など最初から無かったかのように普段通りの日常が戻ってしまうのです。

キリスト教的な「奇跡」かどうか知りませんが、女性と情交するだけで核戦争が止まるなど、それだけで噴飯ものです。

ましてや、「神」への感謝として sacrifice (犠牲、生贄) を捧げるために自宅を放火して家族の住居を奪うなど、はっきり言って喜一の放火と五十歩百歩です。

Yは、「具体的な核戦争の根拠もない上での行動だから最初から狂気じみてる」と『生きものの記録』の喜一を糾弾しますが、果たして本当にそうでしょうか?

広島と長崎に2発の核兵器が投下されたのは、『生きものの記録』の僅か10年前です。そして、この映画の前年にはビキニ環礁での水爆実験で第五福竜丸事件が発生しました。

日本原水協によりますと、判明しているだけでも、1945年から1955年の間に行われた核実験の回数は、アメリカが67回(1955年は18回)、ソ連は24回(1955年は6回)でした。

又、朝鮮戦争 (1950-1953) の最中、連合軍総司令官のダグラス・マッカーサー (1880-1964) は多数の原爆を使用することさえ主張していました。

こうした時代背景を考慮すれば、『生きものの記録』の時代は「具体的な核戦争の根拠もない」どころか、いつ核戦争が起きてもおかしくない状況でしたのです。

木下惠介と武田泰淳との対談で、黒澤は、特別な理由でノイローゼになるではなく、経済的に成功している人間がそうなってしまうことが問題と語っています。

つまり、核の恐怖で精神に異常をきたすことが精神医学的に正しいかどうかではなく、核の恐怖が現実に存在していながら、それに慣れたり諦めたりすることで平静を装っている現状に異議を唱えるために中島喜一という人物が創造されたのです。

喜一の「死ぬのはやむをえん……だが殺されるのはいやだ!!」という悲痛な叫びだけでも、彼が核を真剣に恐れている十分な根拠だと思います。

又、映画評論家の尾形敏朗 (1955- ) は別の視点からも喜一の人物像を批評しています。

黒澤映画を主人公の成長物語と位置づける尾形は、三船敏郎が扮する登場人物が志村喬に継ぐ黒澤の分身に相応しいか試練を受けていくという文脈で、『生きものの記録』の敗北する喜一は外見が老人であっても中身は未熟なままの「青いニセ老人」と評しています。

更に、尾形は、内面が複雑な女性を描けない黒澤は原水爆問題のような現代も描けないとまで決め付けています。(『影武者』や『乱』を酷評した尾形が、『異説・黒澤明』では『生きものの記録』を黒澤作品ベスト10の一本に挙げているのは意外ですが)

まぁ、黒澤映画が男性的な作風で、その主人公が黒澤自身の分身であることは、助監督であった森谷司郎を含めて多くの人が認めるところですし、私も異論はありません。

ただ、女性を描くのが苦手というだけで『生きものの記録』が核の問題を描けていないと断ずるのは早計だと思います。

佐藤忠男 (1930-2022) も指摘していたように、自明である核の恐怖を描いていなくても、それから頑なに目を逸らそうとする市井の人々というだけでも十分に現代に通ずる問題を描いた作品と言えます。

中島の人物像(家父長制の象徴か)

主人公の中島喜一のエキセントリックなキャラに対する批判の中で、恐らく最も現代的なのは、その高圧的で家父長的な人物像かもしれません。

しかも、喜一は、妻と4人の子供がありながら、3人もの妾にまで子供を産ませています。

複数の妾と子供の存在は、劇中でも喜一の子供は眉をひそめています。ましてや現代の女性から見れば、時代錯誤で嫌悪の対象でしかないでしょう。(事実、私の妻も、妾の存在が「ノイズ」となって『生きものの記録』の視聴を拒否しましたし)

私がこれまで目にした中で、『生きものの記録』をフェミニズム的視点から最も厳しく「家父長制」だと批判したのが、先述の『キネマ旬報』に寄稿した女性読者Yです。

ただ、家父長制を否定して個人主義を尊重すべきだというYの主張には私も賛同します。封建的な家父長制がこれまでに女性は勿論、男性を含む社会的弱者を虐げてきたかを見れば、日本国憲法の第13条と第14条で保障された個人の尊重が大切であるかは自明です。『生きものの記録』が核の問題を描いた黒澤映画でなければ、私もYの批評に賛同していたかもしれません。

では、『生きものの記録』ひいては黒澤明その人を「封建的」「家父長的」と非難するのは妥当なのでしょうか?ことはそう単純だとは思えません。

確かに、中島喜一は絵に描いたような家父長的人物です。いくら核の恐怖に同意はしても、このような暴君的な人物は、私も身近にいてほしくありません。そして、そんな彼が「人間としては欠点だらけ」(映画パンフレット) であることは黒澤も最初から自覚していました。

Yは、喜一が自分一人だけ逃げれば済むのに、なぜ家族まで強引に連れて行こうとするのか不可解だと言います。ですが、喜一にとって家族(特に妾に産ませた赤子)も自分自身と同じくらい大切なのですから、年老いた自分一人だけが生き延びることが無意味なのは無理からぬところです。勿論、たとえ喜一の意図が全くの善意であっても、自分たちの意志や生活を無視して移住を強要されるのは、二郎(千秋実)が言うように「これこそ本当の有難迷惑」でもあるでしょう。

Yは『サクリファイス』のアレクサンデルと比較して、喜一の言動は自分とその家族だけ生き延びようとする「エゴ」なので「道理もないし全く共感できるものではない」と断じています。ですが、一個人にできることと言えば、自分とその家族を守ることくらいしかないのですから、それを利己主義だと非難するのもどうかと思います。先述の通り、『サクリファイス』のアレクサンデルの行為も全人類を救済する方法などには到底見えませんし。

何よりも、Yが批判していることは、殆ど全て『生きものの記録』の劇中で既に指摘され尽くしているものばかりです。喜一の移住計画については「計画性と具体性が欠けてますよ」と言う二郎を中心に家族の多くが反対しています。喜一がブラジルの老人を身代わりにして自分たちだけが助かろうとすることも山崎隆雄 (清水将夫)が責めています。

余談ですが、2011年の東京電力の原発事故後、当時夫婦だった漫画家の一色登希彦と元町夏央は、東京の自宅兼アトリエを売却して地方への移住を決意しました。その過程で、元町は、自宅を購入してくれた人を身代わりに自分達が助かろうとしているのでは、というジレンマに悩んでいました。後述しますように、核は原水爆であれ原子力発電であれ、多くの人々を分断して、その生活を破壊するものなのです。

話を『生きものの記録』に戻しますが、要するに、Yが指摘するまでもなく、劇中の弁護士の堀と判事の荒木が喜一の社会的敗北が必然的であると客観的・理論的に語っていたように、喜一の言動の矛盾など作者も最初から分かっていたことです。

Yは、黒澤がこの映画や『乱』で本当に描きたかったのは「家族が家父長の心とひとつになれなくなった時代を嘆くことだった」と書いています。そして、黒澤に対しても、映画監督として巨匠である反面、家庭人としては「大家族主義」「封建的な私生活面」と、まるで私怨でもあるかのように手厳しいです。

明治生まれの男性である黒澤明が、私生活でどれだけ「家父長」的であったか、私は実際に見たことがありませんので、家族や関係者の証言でしか知ることはできません。

黒澤の妻の喜代 (1921-1985)、娘の黒澤和子 (1954- )、甥の島敏光 (1949- )、そして黒澤家に出入りしたことのある人達の証言を読めば、黒澤は一家の長であっても中島喜一のような暴君とは程遠い人物である点で一致しています。映画の現場では「天皇」として君臨して誰もが畏れる存在であった黒澤も、家庭では比較的温厚な夫、父親、叔父でありました。

それに、黒澤は、中島喜一のように妾など持ちませんでしたし、喜一を演じた三船敏郎のように妻以外の女性と浮き名を流すこともありませんでした。

ですが、肝心なのは、黒澤本人の人格や私生活ではなく、なぜ観客に共感させるべき主人公である喜一をワンマンな老人にして、反対する家族を一般的な群像として描いたのかです。

70年前は(今も?)、核の脅威から逃れるために、平穏な日常生活を捨てて異国へ移住しようとする日本人は非常に稀な筈です。そう考えると、黒澤が語っていたように動物的な本能とエネルギーに満ちた人物は、一般的な日本人の枠を逸脱したエキセントリックな人物になるのが自然です。

そして、喜一の家族が、喜一に反対するという点以外では、殆ど何の問題も無い一般的な人達であるという点も重要です。それは、黒澤自身も含めた私達全てを象徴しているからです。

先述の座談会で、木下惠介は、東京大空襲でも放射能でも人間(或いは日本人?)は「自分の命を大事にしていない」から「いつ死ぬかわからないということは切実に思わない」と言っていますが、大半の人は自然災害や戦争のような巨大な力に抗うのは無駄だと思い込んで平静を装っているだけなのではないでしょうか。

平時の常識から見れば、明らかに喜一が異常で家族が正常なのでしょう。ですが、後述するように、核はあらゆる形で世界中に存在していて、その厳然たる事実も否定できないのです。

中島喜一が収容された精神病院の医者も言っていたように、日常どころか地球さえも破壊しかねない核の脅威を(無意識にせよ意図的にせよ)まるで存在しないかのように生きることが果たして正常なのでしょうか?

Yによる批判と対照的なのが、佐藤忠男が『世界の映画作家3 黒沢明』に寄稿した批評です。

『生きものの記録』について、佐藤は、原水爆の恐怖は自明であるのだからこそ、黒澤は「原水爆の恐怖をもってしても壊れることのない家庭のエゴイズムを描いていた」と評しています。そして、この映画で直感的に描こうとしたテーマの先にこそ黒澤が描くべき重要なものがあったのに、興行的失敗のせいでそれが潰えてしまったことを佐藤は残念がっていました。

戦前生まれの男性である佐藤と戦後生まれの女性であるYとでは価値観が大きく異なるでしょうから、一概にどちらが正しいのか断定は避けます。

ただでさえ男性ファンが多い黒澤映画ですので、これまで『生きものの記録』を、女性がどのように評してきたのか殆ど目にしたことがありません。映画関係者では次の2人しか知りません。

川喜多記念映画文化財団理事長で東和映画の代表であった映画文化活動家の川喜多かしこ (1908-1993) は、『生きものの記録』を時代を先取りした作品と語っていたそうです。(「わが映画人生」)

アメリカ人映画評論家のジョーン・メレン (1941-2025) はフェミニズム的な思想で知られていて、黒澤映画を批判することもありました。ですが、意外にも、彼女は『生きものの記録』を「核戦争に関したものとしては最高の日本映画」と称賛して、能動的に行動する喜一を「見上げた人間」と評していました。(Joan Mellen, The Waves at Genji’s Door: Japan Through Its Cinema, 1976)

繰り返しますが、封建的な家父長制を否定して個人を尊重すべきというYの主張には、私も完全に同意です。

ハリウッド映画でありがちな家族の絆が元通りになるという甘ったるいハッピーエンドが全ての家族に当てはまる訳ではありません。実の親兄弟であっても、その言動がいつも正しいという保証はありません。ましてや経済的、身体的、精神的などの危害を加えてくる肉親すら実在するのですから、そのような家族からは一刻も早く離れるべきです。

2025年で男女雇用機会均等法の公布から40年を迎えましたが、女性の非正規雇用、男女の賃金格差、ハラスメントなどの問題はまだ完全に解決されていません。日本会議や統一教会に牛耳られた自民党は、選択的夫婦別姓を今も認めようとしませんし、公助より自助を推し進めるなど、個人の尊重から家父長的な価値観へと逆行させようとしているように見えます。

全ての国民が個人として尊重されるべきという日本国憲法を政治家は遵守すべきです。

ただ、『生きものの記録』の主人公が家父長であるという表層のみに拘泥していては、黒澤明がこの映画で真に訴えようとしていたことを見誤るのではないかとも思います。

次に、公開から70年も経った現代でも『生きものの記録』の教訓が如何に生き続けているのか考えてみます。

現実の核と『生きものの記録』

表現と政治は不可分

早坂文雄との対話で、黒澤明は『生きものの記録』を「政治的」でも「左翼」でもないと語っています。

「左翼」かどうかはさて置き、ある家族の内輪揉めという内容は、一見すると「政治的」には見えないかもしれません。安部公房も、この映画を「非政治的でありすぎる」と批判していました。

又、理屈っぽいことが嫌いな黒澤は、先述の早坂文雄の対話でも、政治的な言葉ばかり話す人物ほど何もしないので、喜一を非難するキャラとして山崎隆雄 (清水将夫)を作ったと語っていました。

後年の『夢』や『八月の狂詩曲』でも、黒澤は「政治的」なメッセージを描いたつもりはないと繰り返し語っていました。

黒澤がよく言っていたように、何か「メッセージ」を主張したいならプラカードを持って練り歩けばいい、という言い分もよく分かります。

映画産業の面から見れば、『原爆の子』(1952)、『ひろしま』(1953)、『原子力戦争』(1978) といった核を描いた映画の大半が独立系の作品であるように、東宝映画としては過度に「政治的」な内容にすると公開が危ぶまれたかもしれません。事実、後に黒澤は『悪い奴ほどよく眠る』(1960) でも、実際の汚職や政治家を描かないように苦慮したそうですし。

ですが、そうしたことを踏まえても、『生きものの記録』や『夢』『八月の狂詩曲』が「反核」を訴えている映画であることは明白です。

『週刊朝日』1957年1月27日号で支持政党を訊かれた黒澤は社会党と答えていました。又、1985年、自民党政権による中期防衛力整備計画が基本方針を破って1%を越えていたため、1%厳守の要望書を当時の首相だった中曾根康弘宛に提出した19人の文化人の中に黒澤の名もありました。(『朝日新聞』1985年10月10日) 1990年の対談では、核の制御を肯定するガルシア=マルケスに対して、黒澤は核兵器や原発などの核をコントロールできると思うのは傲慢だと力説していました。

そして、黒澤映画に限らず、あらゆる表現は何らかの「政治的」意味や思想を含んでいます。

政治的なこととは、何も議員に立候補したり、投票したり、陳情したりすることばかりとは限りません。程度の差こそあれ、日常の言動も政治的な意味を持っています。SNSで極右や差別主義者が揶揄しながら言う「音楽に政治を持ち込むな」という非難も、裏を返せば、表現活動に盛り込まれた(大抵の場合リベラルな)メッセージが嫌いだから抑圧したいという「政治的」な願望に他なりません。そもそも、ブルース、ロック、ラップといったポップミュージックでも社会的なメッセージとは無縁ではありません。

「フジロック「音楽に政治を持ち込むな」問題のバカらしさ~歴史を紐解けば、「音楽と政治」は切っても切れない関係なのに」(現代ビジネス 2016年7月22日)

同様に、映画も、登場人物が語る「メッセージ」的な台詞だけでなく、物語の内容や登場人物たちの行動をどう表現するかに、作者の「政治的」意図が含まれているのです。

ラデン・マス・ミンケ「政治と無関係なものはなにひとつない。また、すべてが組織と関わっている。(略)ふたり以上の人間が集まれば、ただちにそこに組織が生まれる。その人間の数が多くなればなるほど、組織はますます複雑で高度になる。(略)命令する者とされる者がいるかぎり、人は政治から逃れられない。そして社会のなかに存在するかぎり、それがどんなに小さな社会であれ、人は組織にかかわっている」 ─ プラムディヤ・アナンタ・トゥール 『ガラスの家』(めこん)

現実の核の脅威

『生きものの記録』の試写に来た衆議院議員の中村梅吉 (1901-1984) は、黒澤に対して「なんだ。原水爆の何が怖い。そんなものは屁でもねえ」と言ったそうです。(「わが映画人生 黒澤明」) まぁ、日本に原発を導入した張本人の一人である中曾根康弘 (1918-2019) の派閥に所属するような自民党の政治家らしい妄言ではあります。ですが、仮に虚勢であったとしても、広島と長崎の惨禍のみならず世界中を破滅させかねない核兵器に何の脅威も感じないようでは、中村は政治家以前に人間としても最低だと私は思います。

中村とは対照的に「水爆に対する恐ろしさをよく描いている」と『生きものの記録』を称賛した政治家は、日本社会党(当時)の書記長であった浅沼稲次郎 (1898-1960) でした。「これは吾々が、解決しなければならない問題である。その他、物質に対する人間慾、良心ある人の生き難さ等がよく描き出されている」とコメントしています。(『朝日新聞』1955年11月20日付けの広告)

『生きものの記録』の公開から今日に至る70年の間には、手塚治虫の漫画『火の鳥・未来編』(1967-1968) のような全面核戦争は起きませんでしたが、その間にも核戦争になりかねない危機は何度かありました。

1962年のキューバ危機の他にも、1983年9月26日、ソ連の監視衛星が発したミサイル発射警報を当時のソ連軍将校であったスタニスラフ・ペトロフ (1939-2017) が誤警報であると見抜いたことによって核戦争を未然に防いだことがありました。

そして、核の脅威は何も原水爆や弾道ミサイル、劣化ウラン弾のような兵器ばかりではありません。

「原子力の平和利用」を口実に始められた原子力発電なども、「平和」どころか生命と環境を危機に晒しています。

スリーマイル島原発事故やチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故にような世界的に知られた重大事故は勿論、原発などの核施設の事故も数多く発生してきました。

日本でも、原子力船「むつ」の放射線漏れ事故 (1974)、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム冷却材漏洩火災事故 (1995)、東海村JCO臨界事故 (1999) 等々、数えきれないほどの事故が発生しました。特に、JCOの事故では大量の放射線に被曝した作業員2人が悲惨な最期を遂げましたし、原発で被曝労働を強いられる作業員の健康被害も重大な人権侵害です。

3.11後の『生きものの記録』

2011年3月、東京電力福島第一原子力発電所が爆発してメルトダウンするというレベル7の史上最悪級の事故が発生しました。外国の核戦争ではなく、皮肉にも、自国の放射能汚染によって『生きものの記録』は再び注目を集めることになりました。

原発が爆発する映像もありましたので、同じ黒澤映画では、原発事故を描いた『夢』が注目されがちです。

ですが、核戦争を避けるため外国に避難しようとして家庭が崩壊する『生きものの記録』も、放射性物質によって汚染された東北や関東からの避難を巡って地域や家庭が崩壊する今の日本を予見していたかのようです。

そして、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故後、世田谷でストロンチウム90が検出されました。事故から14年以上経った今も放射性物質を回収することすら出来ない原発から増え続ける汚染水からもストロンチウム90が残留しています。

黒澤が原発を批判したことに対して「映画を撮るのにも原発の電気が必要だ」と揶揄する声もありました。ですが、日本国内の電力は火力発電が主流で、原発が無くても電気は足りることは原発事故後に国内の原発が全て停止しても電力供給に何の問題も無かったことで実証されています。

温泉が多い日本は地熱が豊富で、海外に輸出するほどの地熱発電の技術も持っています。国内の地熱発電所を強化すれば、自然エネルギーの有効活用で、火力のバックアップとなり、ソーラーパネルのような景観破壊も減らせますし、何より放射性廃棄物という野蛮なゴミも出ません。それなのに今も日本が地熱発電に消極的なのは原子力産業の利権が想像以上に大きいのかもしれません。

原発推進派は「火力に依存すると石油が云々」と言いますが、原発も建設・廃炉・燃料の採掘と精製・核のゴミ処理などで石油を消費しています。その上、それらの過程でCO2も出すので温暖化対策にもなりません。何より増え続ける放射性廃棄物は今も完全な処理方法が見いだせない有り様です。

そして、原発は安くもありません。推進派は「国富の流出」とか「燃料費が高い」などと火力発電を目の敵にしていますが、原発こそ事故の賠償は勿論、核のゴミ処理や廃炉費、巨額の広告費も含めれば、火力よりコストが高すぎて経済的にも割に合いません。

要するに、原発は電力、環境、経済など全ての面で無用の長物なのです。

こうした原発批判を「ゼロリスク信仰」と揶揄する人もいますが、3.11前は「絶対に事故は起こらない」「原発は安い」などと安全神話で地元住民や消費者を騙しておきながら、東電の原発事故後は被害者を中傷したり詭弁を弄して責任逃れをする卑怯な原発容認派に反対派を批判する資格などありません。

東電原発のメルトダウンから13年が過ぎましたが、まだ核燃料は取り出せず、汚染水は増える一方で、数万人もの被害者は故郷を奪われたままです。史上最悪級の原発事故を起こしても被害者への賠償を渋る東電の責任者は誰も逮捕されないというのは不条理としか言いようがないです。

廃炉が決まった福島第一原発の4基を除いても、日本中にまだ50基もの原発が残っています。他の原発の避難計画も杜撰なまま再稼働を強行しようとする動きが絶えません。

その上、原発事故の被害者への賠償も不十分な中、汚染水を海に流出させたり放射性廃棄物を各地へ拡散しようとする愚行まで進められています。

富士山の噴火や南海トラフ大地震などの危険性が指摘されているのですから、一刻も早く全ての原発を廃炉にするべきです。

かつて被爆国であった日本が、自国の核発電の放射線で国土を汚染し人々を被曝させているこの惨状を、来世の黒澤明はどんな気持ちで見つめているのでしょうか。

余談ですが、河合弘之 (1944-) のドキュメンタリー映画『日本と原発』(2015) の撮影を担当したスタッフの名前が中島喜一というのも興味深い偶然です。

そういえば、映画監督の山川元 (1957- ) は、2002年の映画『東京原発』以来、何も撮っていません。事情は知りませんが、やはり原発批判の映画を撮ったせいで原子力ムラから圧力があったのでしょうか?

黒澤明でさえ原発事故を描いた『夢』を撮るのは容易ではありませんでしたので、原子力ムラによるメディア支配は相当に根深いようです。そんな中、原発問題に果敢に挑んだ『日本と原発』のスタッフに改めて敬意を表したいです。

現在も続く核の脅威

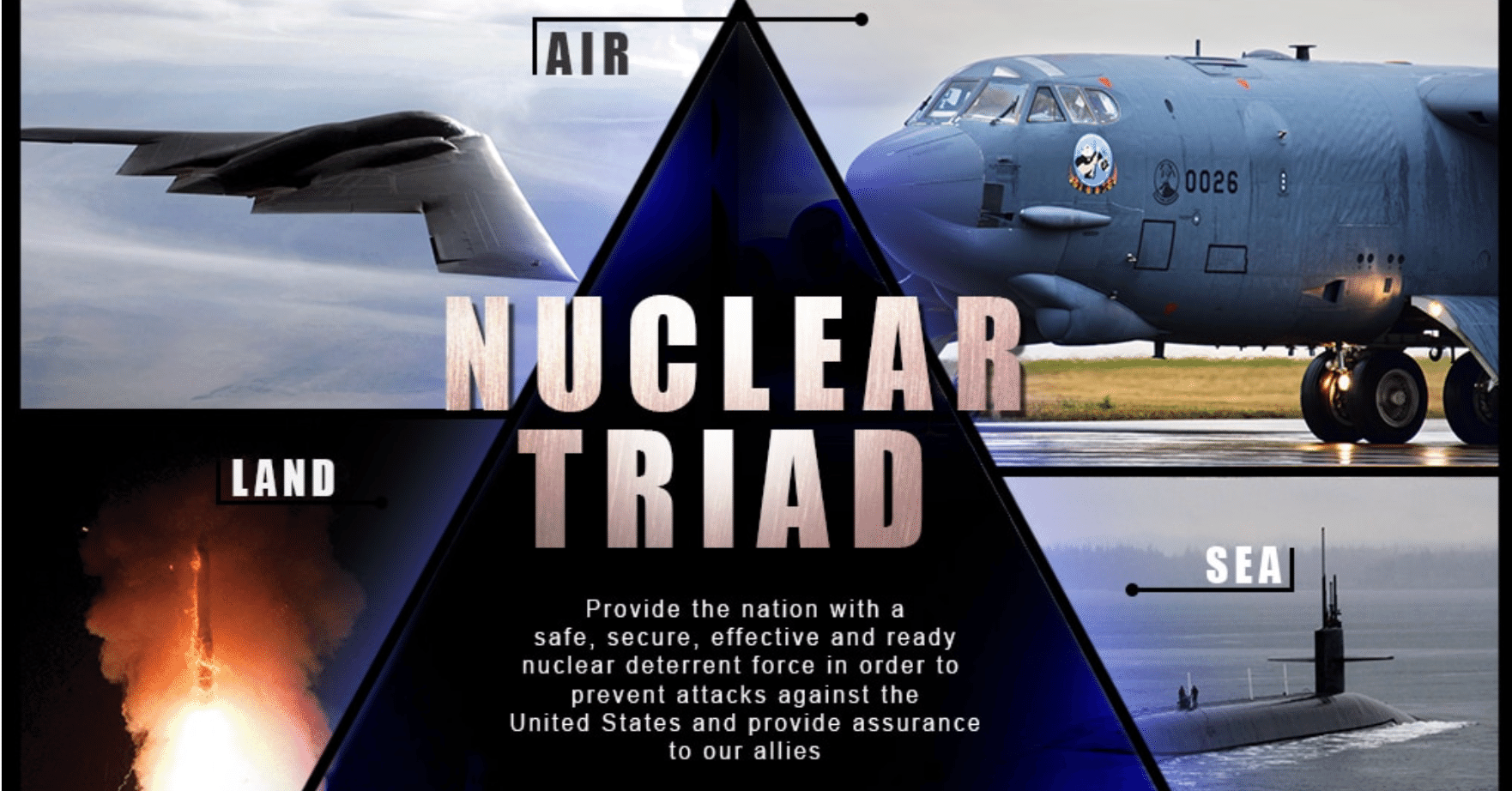

現時点での公式の核保有国は、核拡散防止条約 (NPT) 批准国では、アメリカ、フランス、イギリス、中国、ロシア(旧ソ連)で、NPT非批准国でもインド、パキスタン、北朝鮮が保有しています。それ以外にも、イスラエル、イラン、シリア、ミャンマーが核保有を疑われています。

世界の核兵器保有数は、2024年1月の時点より164減少しましたが、2025年1月時点でまだ12,241もあります。そして、その約9割をアメリカとロシアが保有しています。(広島県・へいわ創造機構ひろしま)

核軍縮の動きはあるとは言え、世界ではまだまだ戦火が絶えず、核の恐怖と隣り合わせです。

現在もウクライナへの侵攻を続けているロシアは、2024年にザポリージャ原発をドローンで攻撃しました。

パレスチナで多数の非戦闘員を虐待・虐殺し続けているイスラエルも、2025年イランの核施設への攻撃という暴挙に踏み切りました。

その極悪国家イスラエルを支援しているアメリカの大統領ドナルド・トランプ (1946- ) は、核実験の開始を国防総省に支持しました。

そして、日本も、自国の政治家によって核兵器の脅威が招かれようとしています。

2025年の参議院選挙で、参政党から出馬して当選した塩入清香 (1982- ) は、同年7月3日のネット配信で「核武装が最も安上がり」と発言して日本の核保有を主張したのです。(朝日新聞 2025年7月18日)

同党の代表である神谷宗幣 (1977- ) は、8月18日配信のネット番組で「最終的には(核は)必要ないと思います」と発言したそうです。(日刊スポーツ 2025年8月19日) いくら極右政党とは言え、日本の政治家が核武装を明言するというのは忌々しき事態ですし、「選挙期間中のさや候補の1つの発言」で済む問題でもないと思います。

ネット右翼を中心とした人達は、ロシア、中国、北朝鮮の脅威を煽って日本の核武装論を支持しています。彼らは、反対派を「感情的」だと揶揄していますが、少しでも冷静に考えれば、日本の核武装が非現実的かつ自滅行為であることは明白です。

核兵器禁止条約に日本は署名も批准もしていませんが、核拡散防止条約 (NPT) に批准しています。仮にここから脱退するとなれば、米国も含めた190以上の国々からの反発は避けられません。確かに、ロシア、中国、北朝鮮は油断ならない国ではありますが、徒に刺激して軍事的緊張を煽る方がよほど「国難」です。

塩入清香は「最も安上がり」と言いますが、核武装には巨額の費用が必要です。(「核兵器関連の支出 24年11%増14兆円 ICAN推計「脅威続いている」」ヒロシマ平和メディアセンター 2025年6月14日)

北朝鮮は核兵器の製造と維持に巨費を投入したせいで国民が困窮しています。日本が核武装などしようと明らかになれば、各国から経済制裁を受けてしまい、食料などの大半を輸入に頼っている日本もたちまち干上がってしまいます。日本を守るどころか自らの首を絞めるだけです。

費用以外の面でも、日本には核実験をするような広大な土地がありません。それどころか、日本各地の海岸に存在する多数の原発が標的にされれば、核の自爆装置となりかねません。原発推進派は原子炉建屋はミサイルにも耐えられると豪語していますが、原子炉そのものを攻撃しなくても、周囲の外部電源を断たれるだけで、冷却できなくなった核燃料はメルトダウンしてしまいます。

要するに、日本の核武装など現実味に乏しい暴論でしかないのです。

そうした問題に目を瞑ってでも、ウクライナを例に挙げて「国防」のために核武装すべきだと言い張るネット右翼は後を絶ちませんが、本当に核武装で他国からの軍事侵攻を抑止できるのでしょうか。

「第二次世界大戦中に日本にも原爆があれば、広島と長崎への原爆投下はなかった」という珍説を最近のSNSで見かるようになりました。確かに、戦時中、ドイツと同じように日本も原爆を開発していましたが、アメリカと比べて科学力も物資も圧倒的に劣っていた日本に原爆の製造など初めから無理でした。そもそも、制空権を奪われた時点で日本の敗戦は確定だったのです。さっさと降伏すれば良かったものを詰まらない意地を張ったばかりに、各地の空襲、特攻、沖縄戦、そして原爆で大多数の国民に無駄死にを強いたのですから、全く愚劣な戦争でした。

仮に核兵器を保有したとしても、他国からの攻撃が防げるとは限りません。

インドとパキスタンはお互いが核保有国であっても軍事衝突が絶えませんし、1960年代後半には核兵器を完成させていたとされるイスラエルも第四次中東戦争 (1973) にはエジプトとシリアから攻撃されました。アメリカでさえ、2001年9月11日の同時多発テロ事件を未然に防げませんでしたし。

核の「抑止力」の実態が如何に無意味で狂気じみているかは、豊下楢彦 (1945- ) の著書『「核抑止論」の虚構』(集英社) をご参照ください。

そして、2025年10月、高市早苗 (1961- ) が総理大臣に選出されました。憲政史上初の女性総理であっても、選択的夫婦別姓に反対するなど、これまでの自民党の男性議員に劣らず極右的な人物ですから、真の意味でガラスの天井を破るのか甚だしく疑問です。そもそも、高市は自民党総裁になった後、首相に選出されるための多数派工作をする際、真っ先にNHK党などという「反社会的カルト集団」などと組み、公明党が連立を解消した後は不祥事議員だらけの日本維新の会という更に悪質な政党と連立してしまうのですから不見識極まりないです。

そして、高市は、原発推進派であるのみならず、非核三原則を邪魔あつかいして、原子力潜水艦の保有という暴挙まで隠そうとしなくなりました。

「首相「非核三原則は邪魔」/安保3文書から削除求める/編著書で明かす」(しんぶん赤旗 2025年10月27日)

「高市政権が原潜保有の道に踏み込んできた 連立相手がブレーキからイケイケに変わって「一気にやりやすく」」(東京新聞 2025年10月27日)

【12月27日追記】

12月24日付の「文春オンライン」によりますと、12月18日、尾上定正 (1959- ) が記者団の取材で「日本は核保有すべきだ」と語ったそうです。航空自衛隊補給本部長を務めたことがあり、現在は「核軍縮・不拡散問題担当」の総理大臣補佐官が「核保有」を発言してしまいました。そして、高市早苗もそれを咎めていません。これが如何に愚かで日本を危機にさらす愚行であるかは、烏賀陽弘道 (1963- )の記事をご参照ください。

東電の原発事故が今も収束の見通しが全く立たず、原発問題が山積みだというのに、広島と長崎の惨禍と第二次世界大戦の敗戦から80年目を迎えた2025年に、日本が核武装しようとする危険性まで出てくるとは悪夢でしかありません。

たとえ自国の核兵器や原発であっても、核は私達の安全を脅かすものでしかありません。

『生きものの記録』は表面的には「政治的」に見えないかもしれませんが、だからこそ私達はこの答えのない現状を少しでも良くしていくためには、否応なしに政治にも向かい合わなければならない結論に至る筈です。

興行的に惨敗した『生きものの記録』は見ていて楽しい映画ではありません。ですが、大島渚も指摘していたように「快い」映画を撮るのに長けた黒澤が敢えて「快い」要素を排してまで無我夢中で撮ったからこそ黒澤が本能で訴えたかったものが見えてくると思います。

狂っているのは中島喜一でしょうか?それとも、狂った現実を見て見ぬふりをする私達でしょうか?

黒澤明が『生きものの記録』で投げかけた問いは、公開から70年経った今も核の恐怖が存在し続けているからこそ真摯に考えられるべきです。

(敬称略)

参考資料(随時更新)

書籍・記事

Crowther, Bosley. “A ’55 Kurosawa.” The New York Times, January 26, 1967.

『世界の映画作家3 黒沢明』キネマ旬報社、1970年

Mellen, Joan. Voices from the Japanese Cinema. Liveright, 1975.

『巨匠のメチエ 黒澤明とスタッフたち』 西村雄一郎、フィルムアート社、1987年

『全集 黒澤明 第四巻』 岩波書店、1988年

『黒澤明 集成』 キネマ旬報社、1989年

『キネマ旬報』1990年10月上旬号

『黒澤明 集成Ⅱ』 キネマ旬報社、1991年

『黒澤明のいる風景』 島敏光、新潮社、1991年

『日本映画批判 一九三二~一九五六』 双葉十三郎、トパーズプレス、1992年

『巨人と少年 黒澤明の女性たち』 尾形敏朗、文藝春秋、1992年

『異説・黒澤明』 文藝春秋、1994年

『300/40 その画・音・人』 佐藤勝、キネマ旬報社、1994年

『安部公房全集 5 [1955.3-1956.2]』 安部公房、新潮社、1997年

『黒澤明 音と映像』 西村雄一郎、立風書房、1998年

『村木与四郎の映画美術 [聞き書き]黒澤映画のデザイン』 丹野達弥 編、フィルムアート社、1998年

『宝石』 光文社、1999年6月号

『ヒバクシャ・シネマ――日本映画における広島・長崎と核のイメージ』 ミック・ブロデリック 編著、柴崎昭則・和波雅子 訳、現代書館、1999年

『パパ、黒澤明』 黒澤和子、文藝春秋、2000年

『評伝 黒澤明』 堀川弘通、毎日新聞社、2000年

『蝦蟇の油 自伝のようなもの』 黒澤明、岩波書店、2001年

『黒澤明を語る人々』 黒澤明研究会 編、朝日ソノラマ、2004年

『KUROSAWA 映画美術 編 ~黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録~』 塩見幸登、河出書房新社、2005年

『黒澤明と早坂文雄 風のように侍は』西村雄一郎、筑摩書房、2005年

『大系 黒澤明 第2巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2009年

『大系 黒澤明 第4巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年

『グッドモーニング、ゴジラ 監督 本多猪四郎と撮影所の時代 (復刊版)』 樋口尚文、国書刊行会、2011年

「「起きてほしくない未来」を描く映画 岩井俊二×鈴木敏夫対談」(CINRA 2011月12月30日)

『東京を脱出してみたよ! 脱出編』 元町夏央、小学館、2014年

『もう一度 天気待ち 監督・黒澤明とともに』 野上照代、草思社、2014年

『黒澤明と三船敏郎』 ステュアート・ガルブレイス4世、櫻井英里子 訳、亜紀書房、2015年

『サムライ 評伝 三船敏郎』 松田美智子、文藝春秋、2015年

『三船敏郎の映画史』 小林淳、アルファベータブックス、2019年

『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』 国立映画アーカイブ 監修、国書刊行会、2020年

『原爆映画の社会学 被爆表象の批判的エスノメソドロジー』 好井裕明、新曜社、2024年

『「核抑止論」の虚構』 豊下楢彦、集英社、2025年

CD・DVD

CD『生きる 生きものの記録 どん底』 早坂文雄、佐藤勝、東宝ミュージック、AK-0002、2001年

DVD『生きものの記録』 東宝株式会社、2003年

CD『早坂文雄と芥川也寸志の対話』 Salida、2022年

CD『黒澤明と早坂文雄の対話』 Salida、2023年

核兵器・原発関連(随時更新)

「原発問題 全般」

「原発は安くない」

「原発と石油」

「原発は温暖化対策にはならない(原発も二酸化炭素を排出する)」

「東京電力福島第一原子力発電所は(津波の前に)地震で壊れていた (そして、津波は予測されていた)」

「東京電力福島第一原子力発電所事故の放射能汚染による被曝症状」

「除染の問題点」

「御用学者」

「原発とメディア」

「核(人体)実験」

「海外の脱原発」

コメント